تألم من أجل أن تعيش: أو كيف يجعلنا الحزن أحياء

أتمدد على الأرض إلى جوار ابنة خالتي، تعلو من جهاز الاستيريو تمتمةٌ خافتة من ألبوم عمرو دياب الجديد، بالكاد يمكننا تمييز لحن الأغنية كيلا نوقظ أهلنا النيام، هذه ليلةٌ صيفيةٌ تسعينية مثالية نألف إيقاعها، نتسلى بالمُقرمشات والشاي، ونتحدث عن أمنيات المستقبل، و مخاوفه، والحُب الذي نرغبه. كنت أريد لنفسي قصة حب خالدة، في عقلي، يعني هذا أن نفترق أنا وهو أكثر مما نقترب، ربما يصاب في حادث سير، يغيب عن الوعي لسنوات، ثم يفقد ذاكرته، أو قدرته على المشي، وربما كليهما.

تقول ابنة خالتي "لازم مأساة يعني؟" أجيبها "طبيعي هو ده الحب"، هذا الشقاء دلالة الحب الصادق، وكل التعاسة مرادفةٌ للفرح القادم بشكلٍ ما، حين يفيق حبيبي من سباته بعد أعوام مثلًا، ونعيش سويًا في سعادة لنعوض الأيام الفائتة، كانت تضحك أمي حين اشتهرتُ بأمانيّ الغريبة في العائلة، تتباهى بابنتها البلهاء، وتطمئن، فالرغبة في حبٍ أفلاطوني يملؤه الأسى علامة تجريده من الغرائز والرغبات، ولعائلةٍ محافظة متوسطة هذا هو كل التمني.

أحلام مُراهقتي المخيفة غير مُستهجنة، فلا يقتصر إضفاء الطابع الرومانسي على العلاقات العاطفية التعيسةِ فحسب، بل يمتد إلى الشقاءِ في عموم الحياة، فمجذوب مُشرد يعيش في الطرقات، يتقاسم عُلَبًا كرتونية مع قطة للمبيت في ليالي الشتاء، وطفل يبتسم مزهوًا إلى بقايا دميته في أحدِ مخيمات اللجوء، وشابة تكافح للتكيف مع الآثار الجانبية لعقار مضاد الاكتئاب، يَتراصون جميعًا داخل إطار العذاب السعيد، وبالطبع فان جوخ يسير ملوحًا بأذنه في الخلفية.

فلمَ نخلط بين الحزن والرومانسية؟ وكيف يبدو الفقر شاعريًا؟ هل يعتقد الإنسان أنه غير جدير بالفرح حتى يستأنس بالحزن في قلبه وحوله أولًا؟

الألم يغسل الذنوب

للمرض شقٌ مبهج غير الألم كَبرتُ وأنا أتعرف إليه، فقد سَعدت أمي حين أصابها مرضٌ عُضال، وربما تظاهرت بذلك، كانت تُكرر "ده تكفير ذنوب"، حينها تعجبت، فما الحاجة إلى المرض، إن كانت أمي حجّت مرتين وغُفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر بالفعل؟ أتذكر قولها الآن، وأتفهمه، فقد تعود جُذور رمنسة الألم والحزن؛ إلى تقديسه نفسيًا وجسديًا، كطقسٍ تطهري من الذنوب في أديان عديدة.

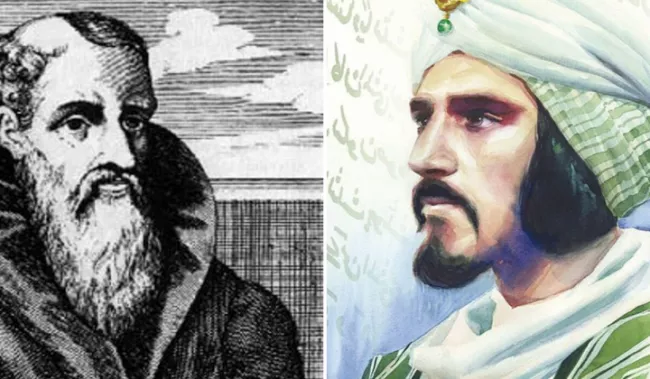

ففي الإسلام، نهى النبي محمد عن سبِّ الحمى لتكفيرها الذنوب، وقال عن أبي هريرة "فإنَّها تنفي الذُّنوبَ كما تَنفي النَّارُ خبثَ الحديدِ"، أي تجعله صافيًا، و تُزيح عنه أوساخه، وتشكله من جديد إلى صورةٍ أفضل. كذلك في حديثٍ آخر لأبي هريرة "ما يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِن نَصَبٍ ولَا وصَبٍ، ولَا هَمٍّ ولَا حُزْنٍ ولَا أذًى ولَا غَمٍّ، حتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بهَا مِن خَطَايَاهُ".

المفهوم ذاته نجده في المسيحية، فالإنسان فضةُ الله، يُنقيه، ويقربه منه، ويصطفيه ليسمع صوته، ويُلهيه عن الدنيا ومتعاها عبر اختبار آلامها، مثلما ورد في سفر إشعياء من العهد القديم، "هأَنَذَا قَدْ نَقَّيْتُكَ وَلَيْسَ بِفِضَّةٍ. اخْتَرْتُكَ فِي كُورِ الْمَشَقَّةِ"، وبحسب التفاسير المسيحية، لا يعاقب الرب عباده عن ذنوبهم مرتين، لذا يبدو التألم في الحياة الحالية صفقةً رابحةً للمؤمنين.

لكن، الوصف الفائز بأقوى رؤية حالمة للآلام والأوجاع نجده في اليهودية، إذ تُدعى الابتلاءات والآلام التي يمر بها العباد؛ بتأديبات الحب، ونتيجتها كبقية الأديان السعادةُ السرمدية في الآخرة.

رغم مُكافآة المؤمنين المنتظرة بعد الموت، تبدو الحياة غامضةً ومؤلمةً لهم على عكس غيرهم، فلم يُزهر الرب طريق الأشرار؟

هل ثمة ما هو أفضل من التشبه بالإله؟

يخشى المُتقون الاقتراب من تلك المُعضلة المُحيرة، لكن يتساءَل النبي إرميا عنها بصدق في العهد القديم لماذا ينجح الأشرار و يفلحوا في حياتهم؟، دينيًا يصب هذا المفهوم في تمام الإيمان، فقبول الألم الحالي أملًا في حياة آخرة سعيدة، هو جزءٌ قدير من اللاهوت المسيحي، فقد صُلب المسيح ليحمل خطايا البشرية ويُكفّر عنها، وهي بالطبع مَهَمةٌ جليلة وفدائية، تحمل كثيرًا من التضحيةِ للعالم، بالتالي يصبر المؤمنون على الآلام تَشَبُهًا به بشكلٍ ما، وسيرًا على خُطاه، ويُوعدون بدخول الملكوت في الآخرة نتيجةً لهذا الصبر، وهو ما سَيخسرهُ الأشرار بالتأكيد، و مِثلَهُ في الإسلام، يقول النبي مُحمد، في حديث يرويه عُمر بن الخطاب "أمَا تَرْضَى أنْ تَكونَ لَهمُ الدنيا و لنا الآخِرَةُ؟".

لكن، لا يتوفر مفهوم الفداء و الخلاص في الإسلام، إلا في الفكر اللاهوتي الشيعي، فالإمام الحُسين هو الفادي والمخلص هنا، أي مسيحٌ جديد، قَبِل الألم لِيُنجي البشرية، استشهاد الحسين، وصَلب المسيح، حجر الأساس للفكر اللاهوتي المسيحي والشيعي. يُشير البروفيسور محمود أيوب، في كتابه الألم الخلاصي في الإسلام، إلى أن الطائفة الشيعية ترى استشهاد الحُسين، هو ما جعله شفيعًا لمُريديه، وأيقونةً للتضحية، كان رحيله المأساوي مُهمًا، ليكون المخلِّص الذي أصبح عليه. كما يضيف أيوب "أن كل ألم يمكن أن يكون بطريقة ما فدائيًا"، وتبعًا لذلك، تُحيي الطائفة ذكرى استشهاد الحسين في معركة كربلاء بطرقٍ عديدة، يُطلق عليها الشعائر الحسينية، في العشرة الأيام الأولى من شهر محرم كل عام، وخاصةً يوم عاشوراء، تتضمن مجالس التعزية، وإلقاء المراثي، واللطم، والتطبير، أي ضرب الجسد بأدواتٍ حادة حُزنًا على ما أصاب الإمام الحسين وأتباعه.

بالطبع نرى في المسيحية أيضًا، طقوسًا حزينة في أسبوع الآلام، لإحياء ذكرى صلب المسيح وتتبع آلامه، لكن دون حِدة.

أفكر، أنه كعادة كل الأحداث الجَلل المؤلمة، تُقوي روابط أفرادها الحزانى، وتجعل بين أعضاءها حميمية، يُشبه ما نرى حين تفقد الأسرة أحد أفرادها، يَتقربون من بعضهم ليفهموا الألم ويقبلوه بينهم، فَيُصبح الألم فردًا جديدًا مُشتركًا له كينونةٌ أنيقة، مُؤنِسة، على عكس ما يُشيعه في الأرواح والأجساد، يُجاورهم على مائدة الغداء، ويُشاركهم أسرتهم، وربما يتسامر معهم ليالي الأعياد، لذا قد يرفض البعض التخلي عنه إلى الأبد، ربما هذا ما حدث هنا.

فإن لم يكن ثمة قصاص، نُحب أن نَتَلقى مُقابلًا معنويًا على الأقل، وإلا ما جدوى كُلُ تلك الآلام، و كيف سنشعر بتحقق العدالة في نفوسنا، حينها يُوجد المتألِمون معنىً للألم بين أنفسهم وبين العالم، ويَتَراصُ كُلُ شيء لِيُنجِز معنىً أَكبر، ربما تتمثل في مُكافأةٍ كبرى؛ الخلاص وفداء البشرية مثلًا، هُما طريقةٌ لولادةٍ جديدةٍ للنفس بعد آلام المخاض، فالنجاة من الألم وحدها ليست كافية.

نحو قيامة بجسد وروح أفضل

ربما لا يمكننا التحكم في إرث أديان أسلافنا داخلنا مهما اختلفت عقائدنا الحالية، لكن حين يُهيمن الألم والحزن علينا، نُحب أن نُفكر أنه يحولنا إلى صورةٍ أفضل من أنفسنا، أو هكذا يُقنعنا معالجنا النفسي، وكما قام المسيح بعد الصلب ثم صعد إلى السماء، نُريد أن نعيش قيامتنا الجسدية والروحية الخاصة، نُريدُ ببساطة أن نصبح أفضل، وكأن هذا الجَلَد وسط الصِعاب، هو المفتاح للتحول والقيامة المُنجية المجيدة، ربما لهذا بعد الأحداث المريرة والأحزان التي نمر بها خلال عَيشِنا، نبدأ تقويمًا جديدًا في تاريخنا، ولادةً جديدة عبرنا بها بجسدٍ آخر يحَمِلُ بصيرةً أكبر نحو الحياة.

تلك طريقةٌ سديدةٌ للغاية في رمنسة الحزن، ها نحن نراه بعينٍ حالمة لنُخَفِفَ وطأته على نفوسنا، بذلك نختلق أعذارًا لها، لتُحاول النجاة، لكن في الحقيقة نحن لسنا بحاجةٍ لكل تلك الأسباب والبحث عن مغزى، نحن ننجو لأن هذا ما صُمِمَت عليه عقولنا وأجسادنا، نتوق للحياةِ ما استطعنا إليها سبيلًا، حتى وإن شعرنا بالخجل أننا نعيش ونتنفس، ونحن لا نرى جدوى من كل هذا الألم، أو سببًا لنسيانه.

بحسب بيير ليفي، في كتابه عالمنا الافتراضي، ثمة غَرضٌ يَحثنا ويُحَفِزنا نحن البشر إلى ذكاءنا الجماعي، مثلًا الجُثة، التي تُعدُ غَرضًا، ورابطًا مُشتركًا، ووسيطًا حميمًا بيننا، جعلت ذكاءنا الجماعي يَخلُق طقوس الجنائز والتأبين، أُفكر هنا أنه ربما ليس الغرض أو الجثة هي الحافز، ماذا لو كان الغرض معنويًا غير مادي؟ وركيزة الذكاء الجمعي واحدةٌ فقط منذ وجودنا؟ وهي ألم الفَقد؟

الألمُ، حاضرٌ وغائبٌ دومًا، يَعبُرُ بنا إلى صورةٍ أخرى من أنفسنا، أو هذا ما يُريح عقولنا المُلتاعة، كينونةُ الإنسان والهوية الفردية والجماعية كلها أثرٌ للألمِ ورَمنستِه، كل الحزن هو مُقدمةٌ لحالةٍ أفضل نتمناها، ونريد السيرَ، والتحولِ إليها، سردُ الحكايات لتجنب ألم الوحدة والاندماج في المجموعة، والأعمالُ الحرفية والرياضات البدنية لإخراجِ الحزنِ من أجسادنا، والحداد الذي يسبق التجاوز وبدء عيش جديدٍ بعد موتٍ الفقيد.

شجنٌ خافت ينبض في القلوب، أنا مُحاربٌ أعيش وأتنفس رُغم الألم، شُعورُ القوة وإن كان ناقصًا بالأوجاع يَزيدُ الجسارة، والإنسان مفتونٌ بتلك الفكرة، كأنها دائرةٌ مُغلقة تُعيدنا من جديد لمفهوم الفداء والخلاص، وكأن ثمةَ توقٌ داخلي لنصبح آلهةً بعد المرور بالأوجاع، والسير على الأشواك، وبالتالي توقٌ للألم، فما سببُ ذلك؟ فنحن نعرف يقينًا، أنه فات الآوان لنصبح آلهة.

فلنقبل ما لا يمكن إدراكه

أحيانًا، لا يمكن أن نجازف بالمعرفة، والركض خلف السبب المجهول لرغبة التألم، يكفينا إدراك أن الألم ينفي حضور العافية والسكينة، به نعرف ما ينقصنا، أو ما نتطلع إليه مستقبلًا، وإلا كيف نعي مشاعر الأمن الطيبة دون عيش نقيضها أولًا؟، وهي صورةٌ أخرى ورديةٌ وحميميةٌ نحو الألم.

يوحدنا الألم، أنت حيٌ، إذا تتألم، أو ثمةُ احتماليةٌ لذلك طوال الوقت، هذا جزءٌ من كينونتنا في الحياةِ وما بعدها، مرورًا بالبرزخ، الذي تقدمه لنا الميثولوجيا الدينية على اختلاف أنواعها.

لكن، يَصِف الفيلسوف إيمانويل ليفيناس، في كتابه الزمن والآخر، الألم بأنه استحالةُ العدم، فهو ينحصر في الحياة، حتى وإن كان أحيانًا دلالةً على الموت، ربما لذا نحبه، لأنه يَدُل أننا أحياء، تلك تذكرةٌ صغيرة عن وجودنا المادي وعيشنا، رغم غياب السعادة، فإن لم تشعر بالألم مُطلقًا، أنت ميت بكلا المعنيين الحرفي والمجازي للكلمة، وكأنه ضريبةٌ للحياة، طِبيًا نرى هذا بين الأطباء، حين توقفت أمي عن التألم، قرر الطبيب أن يوقف الدواء عنها، وعرفنا أن رحلتها أوشكت الانتهاء.

يشتهر هذا أيَضًا، في وصايا الأمهات للفتيات، عن شعورِ التَكَتُلِ والتَحجُرِ، الذي قد يَظهر في ثَديَيِ الفتاة قبل موعد الدورة الشهرية؛ يَقُلن؛ لا ليس سرطانًا ما دامت تؤلمك، هُنا يصبح الألم هنا مَثَار طمأنينة، لا يُخيف، يَنطَبِقُ الأمرُ على كل دواءٍ نعرف أنه يعمل حين يُؤلم، والجُرُحُ الذي نأملَ شِفائَهُ طالما يؤلمه رذاذ الكحول.

رغم ذلك، باستمرار الألم، تبدأ الرغبة العارمةُ في الغياب والرحيل، فنحنُ لا نزال جسدًا واهنًا، ونفسًا هشة، قُدرتنا على التحمل ستخبو يومًا ما، وتحضرُ اللحظة الحاسمة، بمواجهة هذا الشعور المُهيمن، الألم شعورٌ شخصي، لا يمكن أن نتشاركه مع الآخرين، وكأننا به نُتَمِمُ رحلتنا، ودائرة وُحدتنا الكاملة، وكثافة علاقتنا مع ذاتنا، مثلما يضيف ليفيناس مجددًا، لذا المُصادقة على شعورِ الآخرين، هو أسمى ما يمكن للبشر تقديمه لبعضهم البعض.

هُنا، تطاردني ميريل ستريب في آخر مشاهدها في فيلم Adaptation، وهي تصرخ من شدة ألمِ فقدها لكلِ ما تُحبُ في حياتها، وهي تقولُ أكثر الجمل صِدقًا، على لسان من لا يسعه تَحَمُلِ المزيد؛ "I wanna be new"، أٌريد أن أعود جديدة، وكأنها تريد الاختفاء، رغم أنها تعرف ألا مفر. في صباحاتٍ ومساءاتٍ عديدة، حينما أجترُ أحزانَ فاجعةٍ سابقة، أو أَكونُ قلقة، وحين تأخرت عن تسليمِ هذا النص، لا يغيب صراخها عن عقلي أبدًا.

لكن ماذا إن تأخر الحُزنُ والألمُ علينا أحيانًا؟ كيف سنعيش دون الخلاص والقيامة، أو حتى الموت؟

انتظار الألم

انتظارُ الألم يُنهِكنا ربما أكثر من الألمِ نفسه، في لحظةٍ ما قبل عشرةِ أعوام، بَكيتُ في ميكروباص يحملني إلى الجامعة، لأنني تَخيلتُ وسَلّمت أن أمي ماتت، أو ربما تمنيت ذلك وأخجلُ الاعتراف به، بَللت دموعي قميصي الأصفر المُطبَع بالورود، والشمس تؤلمُ عيني إذ تتألقُ نحو نافذتي في هذا الجانب من الميكروباص، شَعرتٌ أنني لأول مرةٍ في حياتي، أَتنفسُ مِلءَ صدري، و غمرتني السكينة، أخيرًا حَدثَ ما كُنت أَخشاه، ها أنا لا ألوي على شيء، لا أَترقب أن يَفتك مَرض أمي بِها بَعدَ الآن، لا جَزَعَ من سُكونِ الغطاء حول صدرها وهي نائمة، لم يَعدُ الخوفُ عليها يَأكُلني، أحسست أيضًا أنني جميلة، وكأن الحزن يجعلني فاتنة.

بالطبع، لم تنتهِ تلك المشاعر هُنا، رَيثَما أَفقت من نَشوةِ الخَلاص، أَنّبني ضميري لِما شَعرت، مَن يُحب سيتمنى بقاء حبيبه جواره، مهما كان كلاهما يتألم. ماتت أمي خلال الشهر الذي تَلى نبوءتي، تَعودُ آلام تأنيب الضمير أحيانًا إلى قلبي وتَخفُت، كما أتجنب ارتداء اللون الأصفر، لكني اكتشف الآن أن الأمر لم يتعلق بأمي وغيابها، أو بمشاعري نحوها، بل بالخوف من الألم المكتنَز داخلي منذ سنوات، في انتظار لحظة موتها، كان هذا قاتلًا، أردتُ أن تنتهي الفجيعة، أن تمر على رأسي وجسدي، لا تُبقي ولا تَذرُ مني شيئًا.

لذا حين يشعر البعض أن مُستراحهم بالشقاء تأخر، لا يكتفون مثلي بالتسليم له خِلسةً، بل يهرولون نحو المُصيبةِ و يصنعونها، ربما تيمنًا بالملكة التدمرية زنوبيا وقولها الشهير، "بيدي لا بيدِ عمرو"، إذ قَتلت نفسها عوضًا عن انتظار عدوها قتلها.

ماذا إن تأخر الخلاص؟

يلجأ كثيرون للألم طواعية، أملًا في مُستراحٍ قريبٍ في الحاضر، وفي كتاب، تجربة الألم: بين التحطيم والانبعاث، يشرح دافيد لوبروتون سبب ذلك، بعيدًا عن المؤمنين بالهالة المقدسة حول الألم، التي تجعل الشخص يرغب في التطهر من الخطايا، ثمة آخرون يُهملون أوجاعهم وآلامهم، أو يؤذون أنفسهم عمدًا، لتسكين آلامهم الأخرى التي لا يكترث بها أحد، أو لا يدركون طريقةً تُساهم في إيقافها، ينخلعون من ذواتهم التي يكرهون، ويأملون أن يزيد عذابهم، يختبأون تحت طبقاتٍ من الألم، حتى يستعصي عليهم الشعور بأي شيءٍ آخر حتى أَلَمهم الأولي ذاتِه المُسَبِب لكُلِ ألمٍ آخر.

بذلك يُفَسِرُ لوبروتون، ما قد يجعل المشرَّدين ينغمسون في أوجاعٍ كثيرة، دون طلبِ العلاج، هذا التهميش لأجسادهم هو آليةٌ محكمة للبحث عن مهربٍ من أنفسهم، وهويتهم، وواقعهم، وعلى النقيض، ثمة من يستعيد شعوره بالحياة وجسده، خلال جرح جلده بالسكين، الألم هنا حمايةٌ، وملاذٌ، ونجاة.

لكن ماذا يحدث داخلنا؟ لا أتحدث عن تصنيفات الألم، ولا عن مقداره و اختلاف درجات شعور الأفراد به، قد تحاول دراستي للكيمياء الحيوية، إغوائي للحديثِ عن ما يُفرزُ في عقولنا حين نتألم، لكن لنبتعد عن بديهيات الهرمونات وتوابعها، ونركز على الشِق الأهم، وهو سيكولوجية الألم.

اقرأ أيضًا: بين بوئثيوس والكندي: ألاعيب فلسفية لمواجهة الحزن

في كتابه Sacred Pain: Hurting the Body for the Sake of the Soul، يشير ارييل جلوكليش، إلى أن رغبتنا في الألم تكمن في شعورنا بكينونتنا وذاتنا، رغم أن الألم ناتجٌ غيرَ واعي لمعادلةٍ كيميائية حيوية، إلا إنّه يحتاج وسيطًا واعيًا للتعبير، ببساطة يُذكر الألم، الأنا بسطوتها، حين يهدد جسدها أو روحها، ويُخبرها أن ثَمةُ عَطبٌ ما سيحل بتوابعها، أنتي الرئيس تفضلي بالتحكم، تَتَلذذ الأنا هنا، نعم أنا المُسيطرة على كل شيء فهي آلية توجيهٍ واعية، يشبه ذلك شعورُ السطوة والنضوج الذي يشعرُ به أكبرُ أفرادِ المنزل، حين يطرق غريبٌ الباب مثلًا، ويسأل الطفل الصغير، أن ينادي الكَبير له ليسأله عن شيءٍ ما.

وبِحسبَ علم الأحياء التطوري، هذا سبب خلود الإنسان إلى النوم للراحة، أو تمرير موضع الحرق تحت ماءٍ جارٍ لتقليل أثر الندبة، الأنا تجعلُ عُقولنا تقرر الأفضل لنجاتنا وراحتنا عبر خلقِ صورٍ حِسية، وإعادةِ تَخيلِ مشاهد الأذى والهرب، للوصول إلى السلامة، وهو ما جعلنا ننجو ونعيشُ بنجاحٍ فائق مُقارنةً بزملائنا من الرئيسيات حتى الآن.

ربما لا مفر من الألم، قد نجد في رمنسته عزاءً، رغم أنه في لحظات يبدو أزليًا، وكأنه حلقة إهليلجية لامعة لمجرةٍ ما، دون نقطة بدايةٍ ولا نهاية، هنا اختبار صبر الإنسان وتحمله لا فائدة منه، لذا سئمت أنا البحث عن مغزى الفواجع، أنتظرُ فقط مرورها دون تفكير، ثم أحاول نَفض جسدي وإتمام الرحلة، يجعلني هذا التفكيرُ أكثرَ ارتياحًا، ليست الأمور شخصية، تَواجدتُ في بقعةٍ ما وزمنٍ ما، فأصابني ما أصابني، وقد يعيش فردٌ آخر ذات الآلام عوضًا عني، إن تزامن وجوده في الإحداثيات ذاتها.

لا أُنكِرُ أنني أُرمنس حزني قليلًا، خاصةً في هذا النَص، لكن بِصدق اختفت داخلي أمنيات المُرَاهقة الساذجة، وأصبح يُعجبني البحثُ عن الراحة، وغياب الألم والقلق، أو هكذا أحاول، تلك الغاية في حياةٍ سهلة هي ما تدفعني لأفيق من نومي.

عقب كل شروق شمس أنا أتخلى عن وساوس الليل وأحيي اليوم الجديد للوهم النفيس…

جيسواف ميووش، قصيدة تقرير، مديح الطائر، ترجمة هاتف الجنابي.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.