التطبيع العربي الإسرائيلي: "إن وقع بيت أبوك خد منه قالب"

هذا المقال أعيدت حياكته اثنتي عشرة مرة كالثوب الممزق، فكلما انتهيت من فقرة فيه صدح تويتر بتحديثات جديدة، تارة عن سلطة فلسطينية سحبت سفراءها من دول اتهمتها بالخيانة ثم أعادتهم كأن شيئًا لم يكن، وتارة عن طائرة أسرَت ببنيامين نتنياهو ليلًا من تل أبيب الإسرائيلية إلى نيوم السعودية، لتلحق الرياض بسباق التطبيع.

سأحاول في هذا النص إعادة سرد لتاريخ القضية الفلسطينية وكيف تلّقفها الممولون في الشرق والغرب وممالك الخليج، حتى وصلت إلى النقطة الحتمية لهذه المقدمات السيئة: انتهاء القضية تمامًا.

التدوينة الأصلية مكتوبة بالإنجليزية للصحفي والباحث الفلسطيني حمزة العطار، والمنصة ترجمت هذا النص بتصرف بإذن من الكاتب.

في مؤتمر هاتفي رسمي لم يخلُ من الكرنفالية الترامبية؛ جمع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب رئيسا الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسوداني عبد الله حمدوك في دائرة صوتية معلنًا نهاية الصراع السوداني الإسرائيلي. قبل شهر، أي وقت المكالمة الهاتفية، لم يكن يخفى على أحد اتجاه السودان وإسرائيل لتطبيع العلاقات وإنهاء الخصومة الكلامية الممتدة بينهما منذ ستين عامًا، كان السؤال الوحيد: ما الثمن؟

لم يكن التطبيع السوداني الإسرائيلي مفاجئًا، أو على الأقل لم يكن صادمًا لأي عربي، خاصة بعد المفاجأة الإماراتية التي سرقت من السودان بريق لحظة الاستسلام مقابل رفع اسمه من سجل الدول الراعية للإرهاب.

أما الدولة صاحبة الشأن والمصاب الجلل، فلسطين، لم يصل رد فعلها الرسمي أبعد من حد الانهيار العصبي المعتاد وسحب السفراء. السلطة الفلسطينية بدت وكأنها لا تقرأ الصحف، لا تحلل البيانات ولا حدس لديها في توقع البديهي. لكن ذلك لم يمنعها من الحشد لمظاهرة في رام الله لمناهضة "صفقة العار" كما تصفها السلطة. جاء يوم المظاهرة ولا حشد إلا الوجوه المعتادة، ولا جديد سوى مقابلات تلفزيونية لنفس الوجوه التي كانت تسبّح بحمد الإمارات، فأصبحت تلعنها لنكسها وعدًا قطعته على نفسها قبل أن تصبح دولة، وقت قمة الخرطوم عام 1967، المفارقة المخجلة تشكلت في تجمع هذه الوجوه لتعلن بعد أيام عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل وعودة السفراء للمنامة وأبو ظبي بعد شهرين من الصفقة.

هذا التطبيع العربي- الإسرائيلي لم يأت فرادى، فحمّى المحبة بين الأعداء أصابت الفلسطينيين أيضًا، لتتوقف حماس وفتح عن سب بعضهم البعض، والجلوس على طاولة واحدة لمجابهة الإحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع الحرب الأهلية في غزة سنة 2007.

لم تجتمع حماس وفتح لمصلحة وطنية أو لشعورهم بالذنب لما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني أو لوصولهم مرحلة النضج السياسي التي تحتم عليهم كفصائل لشعب تحت الاحتلال بأن يتصرفوا بما يليق بـ "نوط المقاومة"، ولا لشعورهم بالخجل بما وصل إليه الشعب الفلسطيني، ولا لأنهم أهدروا 14 عامًا في الصراع على عرش تحت الإحتلال، ولا لأنهم قتلوا بعضهم بعضًا، ولا لأنهم دنسوا "قضية مقدسة" بصراعهم على كل شيء إلا الإحتلال، ولا لأنهم قلّصوا أحلام هذا الشعب من دولة وعاصمة ومطار إلى مصالحة وطنية.

اجتمعت حماس وفتح لسبب آخر: كيد الأعادي. اجتمعا وفكرا وخططا للانتقام من الإمارات التي غدرت بهم بتحالفها مع العدو، فقرر المجتمعون اللجوء لتركيا الصديقة القديمة، والوفية للعدو، لدعم حلقتهما الجديدة من فيلم "أصحاب ولا بيزنس؟".

يعجز المنطق والعقل في فهم هذه المكايدة السياسية، لكن كان على الفلسطينيين أن يُظهروا أي علامة بأنهم على قيد الحياة عبر القيام برد فعل سياسي من أي نوع مهما بلغت فداحته. فلا يمكن تجاهل حقيقة دعم جبهة قطر- تركيا للوحدة السياسية الجديدة في فلسطين، فقط لأن حماس الآن هي صاحبة القرار بعد الطلاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها الأثرياء في ممالك الخليج، والضغط الشديد من الاتحاد الأوروبي لاستلام أموال الضرائب من إسرائيل.

"لا إخوةٌ لك يا أَخي، لا أَصدقاءُ يا صديقي، لا قلاعُ. لا المال عندكَ، لا الدواء و لا السماء ولا الدماءُ ولا الشراعُ" محمود درويش.

في الوقت الذي كان يُتداول فيه خبر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي؛ كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وأتصل بالأصدقاء في غزة والضفة الغربية والشتات. بدا لي أن الفلسطينين أقل استياءً من المتوقع. بعد جولة معتادة من سب الخونة في الخليج ولوم خجول للسودان لتخليها عن القضية، يتوقفون لدقائق باحثين عن إجابة لسؤالي الوحيد: ألم تتوقعوا حدوث ذلك؟

- نعم توقعنا، لكننا تصورنا أن يأتي الأمر من عُمان أو موريتانيا. يأتي من دولة واحدة لا أن يكون الأمر سباقًا جماعيًا نحو تل أبيب.

بشكل عام لم يكن الاندفاع الأخير نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مفاجئًا ولم يكن في مرحلة اجتياز العوائق، بل كان نتيجة طبيعية وجني للمكاسب من أمرٍ واقعٍ بالفعل، وسيلة انتفاع من العلاقات السرية التي عاشت "بالحرام" تحت الطاولة لعشرات السنين. علاوة على ذلك فالتطبيع لا ينحصر في تعزيز لهذه العلاقات وتحويلها من سر معروف إلى حملة دعائية للمحبة والسلام بل له ثمن اسمه الوصول لقلب سيد البيت الأبيض.

هذا العمى السياسي العربي أدى إلى فرض الواقع العربي الجديد على الفلسطينيين، وهو أن إسرائيل لم تعد عدوتنا وأنتم لستم أصدقائنا بعد الآن، انتهت علاقة المحبة والآن عليكم الانصياع.

السياسة الفلسطينية لم تنضج مع مرور الوقت، فمنظمة التحرير الفلسطينية لم تغير أي استراتيجية في تعاملها لحل هذه القضية المعقدة. إن نظرنا للخطابين السياسي والشعبي للمنظمة سنلاحظ أنه هو ذاته منذ أربعين عامًا ولم يتغير رغم أن كل ما حوله تغير وتبدل: الأصدقاء ماتوا، والمقابر تكبر، والوطن يتقلص وأيديولوجيات العالم تتغير. في هذا السرد التاريخي أمرّ بكم على كل ما تغير في السياسة العربية والعالمية، كل عامل من عوامل الفشل التي أغفلتها منظمة التحرير في تقدير الواقع والمستقبل، حتى وصلت بنفسها وبنا، الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، إلي هذه الكارثة. أو مراحل انهيار بيت الوالد:

الوحدة العربية

في البداية ظهر جمال عبد الناصر كقائد عربي بإمكانه هزيمة الاستعمار وتحرير العرب من قيودهم كما فعل في الجزائر وفي بلده من قبل، كان هذا الرجل الوسيم أملًا لكل الشعوب العربية التي سئمت الاستعمار الأجنبي، لكن الفكرة بجمالها ووطنيتها وُلدت وماتت معه. حوّل عبد الناصر خلال حياته القضية الفلسطينية من مجرد أنين في دولة محتلة مجاورة إلى قضية مركزية لكل العرب. لكن جهوده تحطمت بين أعوام 1948 و1967، في التاريخ الأول كجندي محاصَر وفي الثانية كقائد، ولم تكن نكسة لمصر وحدها بل كانت نكسته نكسة أمة في قائدها الوحيد.

برحيله في سبتمبر/ أيلول 1970 تحولت كلمة العروبة إلى المعادل الموضوعي لكلمة الاستبداد. لاحقًا قفز صدام حسين وحافظ الأسد للسيطرة على فكرة العروبة منتهزين خلو عرش مصر بعد عزلة اتفاق السلام مع تل أبيب في عهد السادات. حكم الاثنان بلديهما بلا رحمة بحزبي بعثهما، فصارت "الوحدة العربية" على يديهما مرادفًا للوحشية والاغتيالات وقتل الشعوب.

اليوم في 2020 أفاق العرب على حقيقة لا خلاف عليها، أنهم ليسوا أمة واحدة ولا تجمعهم إلا لغة يهربون منها كي لا يوصفوا بالهمجية ويخجلون من عروبتهم، فبدلًا من أن تكون الكلمة مرادفة للحضارة أصبحت رمزًا للرجعية وقطع الرقاب.

شيوعي.. برجوازي

واحدة من اللعنات التي نشترك فيها كعرب هي أن الزمن توقف بنا في الثمانينيات. من اللافت أننا إبان الحقبة العربية الاشتراكية لم نحارب من أجل فلسطين كقضية إنسانية فقط، بل كان الأمر سياسيًا أكثر منه إنسانيًا، موقف سياسي مشحون بأفكار الاتحاد السوفيتي الشيوعية، وشعارات جيفارا وصراع الطبقة العاملة ضد البرجوازية والعمال في مواجهة الرأسمالية، ومَن لم يشارك لتلك الأسباب الرنانة فشارك خوفًا من وصمه بالخيانة.

داخليا؛ عكست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أشرس منافسي حركة فتح داخل منظمة التحرير الفلسطينية حتى 1970، هذا الصراع على طريقتها: خطف الطائرات وتفجيرها دون المساس بالركاب بهدف لفت النظر للقضية دون إراقة دماء. لكن انتهت هذه العمليات بطرد المنظمة من الأردن، وهروب ياسر عرفات متخفيًا في كنف جعفر النميري إلى القاهرة وما تلى ذلك من تشتيت لشمل المقاومة الفلسطينية ومن ثم انتقالها لبيروت بحثًا عن أرض تصوب من فوقها على إسرائيل.

تلك الروح الشيوعية الفلسطينية كان مُرحبًا بها في العراق وسوريا واليمن وألمانيا الغربية حيث حصلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على التدريب العسكري والمرور المجاني وجوازات السفر والهويات المزورة والمنفذ إلى المتفجرات وتصنيعها. في الوقت ذاته كانت الدماء الاشتراكية-الشيوعية التي تجري في العالم العربي بمثابة حاضنة شعبية لمواصلة المقاومة.

صنع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 حدًا لهذا النَفَس الثوري، ليس لأن الاتحاد السوفيتي كان يموّل فقط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثم أفلس، بل لأن الفكرة ذاتها فقدت بريقها. حاولت الجبهة الشعبية النهوض مرة أخرى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في السابع عشر من أكتوبر 2001 حين اغتالت الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي انتقامًا لمقتل أبو علي مصطفى القيادي البارز في الجبهة الشعبية في مكتبه برام الله. وكانت هذه العملية المكلِّفة الضربة القاضية لما تبقى من إرث للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن غطاء منظمة التحرير الفلسطينية، لا لأن المقاومة حرام في متن المنظمة، بل لأنها مقاومة يسارية خارجة عن ثنائية فتح- حماس بدرجة ما.

لم يتحمل عرفات الضغط، وأُجبر على إجراء محاكمة صورية للمسؤولين عن اغتيال الوزير الإسرائيلي، خلال حصاره في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله والمعروف باسم المقاطعة. أراد عرفات أن يخرج من المأزق، لكن في هذا الصراع لم يكن ميزان القوة يرجح كفّة الجبهة الشعبية، بل كعادته حاول عرفات تصور أن الجمل إن تمخض سيلد جملًا.

الآن في 2020 لم يعد لهذا النفس الثوري قاعدة شعبية ولا حاضنة عربية، فتهمة الانتماء لليسار العربي أشد وقعًا على الحكومات العربية من الانتماء لتنظيمات الإخوان المسلمين. وعالميًا، لم يعد هناك متسع لتقبل العمليات الفدائية، حتى تلك التي لا تقتل مدنيين أبرياء لأن مصطلح الإرهاب أصبح أكبر من فكرة المقاومة ولم تعد أية دولة قادرة على إعادة شرح المصطلح واستثناء المقاومة ضد المحتل من جرم الإرهاب.

.. ثم النسيق في السر

من الصعب الإقرار بأن منظمة التحرير لم تتوقع التطبيع العربي، ومن الأصعب إنكار سعيهم لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، قوة الشر في نظرهم إبان السبعينيات، في ذروة مقاومتهم للإمبريالية في بيروت. ففي السبعينات قامت قوات الـ 17 التابعة لعرفات بحماية السفارة الأمريكية في بيروت، كما اقتضى الاتفاق الشفوي بين علي حسن سلامة وروبرت أميس، ضابط الاستخبارات الأمريكية في بيروت، مقابل منبر للمنظمة في لانجلي، مقر الاستخبارات المركزية الأمريكية، كما تضمنت الباقة الذهبية رحلة شهر عسل لجورجينا رزق إلى والت ديزني.

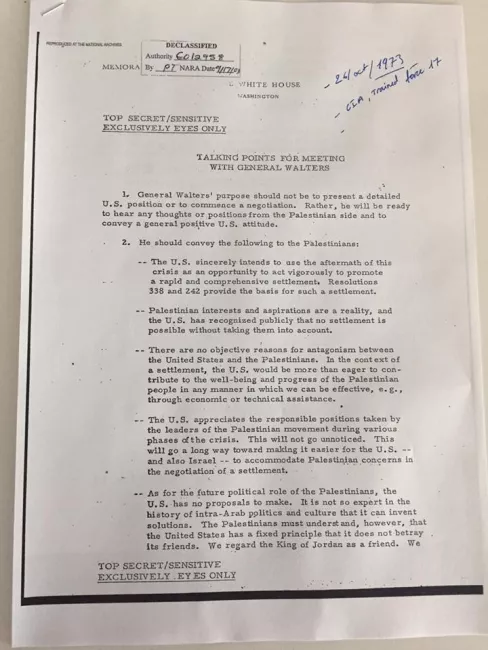

بدوره أرسل عرفات أيضًا عدة رسائل للاستخبارات المركزية الأمريكية خلال حرب السادس من أكتوبر 1973 يؤكد لهم أن منظمة التحرير لن تشن هجومًا على إسرائيل من لبنان تزامنًا مع الهجوم السوري في الجولان والمصري في سيناء. وبسبب هذا الموقف وجّه له الأمريكان الشكر كتابيًا على عرضه الذي لم يطلبوه: "لن يمر موقفكم هذا دون تقدير". وهو ما تشرحه الوثيقة التالية الصادرة من البيت الأبيض بعد رفع السرية عنها.

عرفات، هذا القافز بالمصالح الفلسطينية حيثما شاء، ولم يكن دومًا على صواب؛ لم يدفع ثمن أي من مغامراته السياسة بل حوّل فاتورتها على الشعب الفلسطيني في عمان وبيروت، إلا في الفاتورة الأخيرة التي دفعها من حياته هو. أراد عرفات أن يكون ملكًا في الأردن، وقديسًا في لبنان، وفي رام الله لعب مغامرة العصا والجزرة مع إسرائيل مُشعلًا الانتفاضة الثانية، وغضّ الطرف عن تفوق حماس العسكري، في حين ترك باب التفاوض مفتوحًا. فدفع مقابل هذه الألعاب ثمنًا غاليًا.

الأزمة السياسية الحالية تكمن في أن منظمة التحرير هي مَن بادر بالتطبيع، أطعمَت الذئب لكنها أبقته مقيدًا بطوقٍ. نجحت هذه الاستراتيجية عندما كان البيت السياسي الفلسطيني متحدًا حول مطالب راسخة، وحينما كان يتمتع بدعم عربي ودولي، والدعم الأهم على الإطلاق كان دعم الفلسطينيين لقيادتهم، الآن الطوق مربوط بالشجرة، والذئب فر طليقًا.

صعود الشيعة والإخوان

ثمانية عشر يوما من الوهج الثوري الشيعي كانت كافية لياسر عرفات ليهبط في طهران في فبراير 1979 مهنئًا روح الله الخميني على ثورته وانتصاره على شاه أمريكا وحليف إسرائيل المطل على الخليج العربي. فأهداه الخميني مقر سفارة إسرائيل السابق ليصبح مبنى سفارة فلسطين فأهداه عرفات حزب الله اللبناني، وأهدى الحزب عرفات خنجرًا في القلب حين استهدف السفارة الأمريكية في بيروت بشاحنة متفجرة في الثامن عشر من إبريل/ نيسان 1983، الانفجار الذي قتل عددًا من اللبنانيين والأمريكيين من بينهم روبرت أميس، الخيط الوحيد الذي ربط منظمة التحرير بالإدارة الأمريكية آنذاك. هذا الحزب الذي حوّل قضية فلسطين لقضيته الشخصية، مستغلًا وهن المنظمة وهرولة عرفات للسلام بحثًا عن أي انتصار له بعد اغتيال كل من حوله.

هذا التيار الديني أخذ شكلًا آخر في داخل فلسطين، كان هذه المرة سنيًا. فبعد بلاغة المجاهدين في أفغانستان في مجابهة الغزو السوفيتي مستغلين الحشد العربي في المساجد والمدارس بدعم من الحكومات الشمولية العربية لدعم الجهاد الاسلامي ضد قوى "الكفر" السوفيتية الملحدة، أصبح للإسلام السياسي قاعدة شعبية محمولة على الأكتاف. تلك القاعدة الشعبية جعلت من ظهور حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين رد فعل طبيعي على فشل منظمة التحرير في تحرير شبر واحد من أرض فلسطين التاريخية بالإضافة للصراع الطبقي في فلسطين بين معاناة ابن الداخل وترف المقاومة في الخارج.

ظهور حماس والاحتضان الشعبي لها، كان هاجسًا مؤرقًا لحركة فتح في الداخل والخارج. داخليًا لا يمكن لحركة مثل منظمة التحرير تقاتل منذ 30 عاما مجابهة فكر ديني له ألف مسجد وألف خطيب، وهي أحد الأسباب الصامتة في هرولة المنظمة لاتفاق أوسلو، فلو استمرت الانتفاضة الأولى لعامين إضافيين لما تبقى للمنظمة أي أمل في أي انتصار. كانت المنظمة وعرفات بحاجة لانتصار آني، انتصار لا يعود بها للوطن فحسب بل يحولها لحركة شمولية ودولة بوليسية على خارطة وطن كجلد الفهد، عبارة عن بقع متناثرة من الجيوب المعزولة.

علمت منظمة التحرير فور عودتها أنها قد تحولت إلى الصورة التقليدية للأنظمة العربية التي تتخلص من معارضيها، ولم تعد تلك الحركة المسلحة التي تؤمن أن لا طريق لتحرير فلسطين إلا البندقية. أصبحت غايتها المفاوضات فقط. حماس بدورها تحملت بطش السلطة، هذا البطش الذي خلق لها قاعدة شعبية أكبر، فالشعوب المظلومة تقف مع المظلوم لا لأنه على حق؛ بل لأنه يشاركها الظلم.

سرعان ما تعلمت حماس صنع القنابل والصواريخ، وكان لها نصيب الأسد في العنف والوهج الشعبي في الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي أشعلها عرفات. وكما استخدم حزب الله إرثه في مقاومة المحتل لينخرط في البيئة السياسية في لبنان، كذلك فعلت حماس بعد أن وصلت للسياسة بالاقتراع الديمقراطي أولًا، ثم سيطرتها على القطاع الغزّي بالقوة العسكرية وهي التجربة التي لم يحققها حزب الله في لبنان. لقد تفوق التلميذ على أستاذه. وقتها لم تقم القيامة على حماس ولم تقطع المعونات عن غزة ولم تجرم لهدرها الدم الفلسطيني، بل هرع العالم لرأب الصدع في الهوية الفلسطينية.

صعود الإسلام السياسي كقرار سياسي؛ دفعت كل الدول العربية ثمنًا باهظًا له، لكن سنوات حماس وحزب الله المجيدة انتهت. فاليوم تفقد تلك الحركات الدينية حاضنتها بالتدريج وفقدت ميزة غض الطرف عن أفعالها، فالأنظمة السياسية العربية تغيرت، لم تعد السعودية تهادن صحواتها، ولم تعد مصر تقبل بوجود الإخوان حتى كحركة دعوية في نظام حكمها الحالي.

اقتتال الإخوة

قوة الهوية الثورية الفلسطينية التي تشكلت مع بدء الكفاح المسلح خلقت للقضية معنى، وللأرض شعب، وللحق مطالب. هذه الهوية لم تهتز ولو لمرة واحدة إلا حين حمل الفلسطينيون السلاح لقتل بعضهم البعض للمرة الثانية عام 2005. تلك الهوية كانت تتمتع بحصانة عالمية ساعدتها في مهمتها للحصول على دولة مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية. كان للفلسطينيين غاية واحدة وعدة طرق لكن نتيجة للحرب الأهلية وصعود حركة حماس للحكم بالانتخابات أولًا ثم بالقتل فيما بعد؛ تقلصت المطالب الشعبية الفلسطينية من دولة على حدود 1967 وعاصمة في القدس الشرقية وعودة اللاجئين إلى التماسات لفتح معبر رفح ونداءات من أجل الوحدة الفلسطينية.

إسرائيل على الجانب الآخر من الحدود مع حماس كانت هي الفائز الوحيد من انقسام البيت الفلسطيني، فأوقفت التفاوض السياسي مع منظمة التحرير وتحججت بغياب الشريك.

ليس من الإنصاف القول بأن استيلاء حماس على السلطة وقطاع غزة هو ما حال دون حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومطار، لكن لو لم يتقاتل الفلسطينيون لما تشتت شمل قرارهم السياسي.

جزء آخر من الهوية الفلسطينية تمثَّل في فلسطينيي الشتات، فكل عائلة فلسطينية هاجرت؛ حملت معها حكايات الاحتلال والطرد والفصل العنصري. مع الوقت أصبحت تلك العائلات المستقرة في الشتات سفراء لفلسطين: كانوا وقود المظاهرات المؤيدة للقضية، ونقلوا إرثهم إلى أبنائهم المولودين حديثًا في المهجر.

اليوم في 2020 انكمش دور المجتمع الفلسطيني حتى أصبح بلا وزن تقريبًا، إذ انفك الجيلين الثالث والرابع من الفلسطينيين المولودين بالخارج عن فكرة الصراع، خاصة إذا كانت المشاركة في أي من تظاهرات حركة المقاطعة لإسرائيل تهدد الفلسطيني بفقدان وظيفته ناهيك عن الوصم بمعاداة السامية وما يتبع ذلك. أما الفلسطينيون في العالم العربي فهم رهن إقاماتهم وتجديداتها الشرطية.

الفلسطيني في الشتات إن كان في بلد عربي فهو يبحث عن لقمة العيش وأي سبيل كي لا يعود للضفة أو للقطاع ومستعد لقبول أي شيء كي لا يُرحّل. أما فلسطينيو الشتات في أوروبا وأمريكا فهم بطبيعة الأمر في وضع أفضل من نظرائهم في الخليج. فهم، وأنا واحد منهم، يهيمون في حب فلسطين التاريخية ويحملونها معهم في صور بروفايلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يحلمون بالعودة لأرض لم يروها وللعيش بين أناس لا يتفقون معهم في أي شيء سوى الهوية الوطنية ورقصة الدبكة.

والفلسطيني في الداخل؛ إن كان في غزة فهو يبحث عن آدميته في حرية الحركة والسفر، وبألا يُقصف غدرًا فيموت قبل أن يرى القاهرة، وبحقه في انتقاد رجعية حركة حماس دون أن يُقتل بتهمة خيانة المقاومة الربانية. ومَن في الضفة فهو يبحث عن حرية التعبير في انتقاد فساد السلطة الفلسطينية دون المساس براتب أبيه المتقاعد.

مرحلة "أنا وأخي على ابن عمي"

محمدان؛ واحد في أبو ظبي والآخر في الرياض يعكسان اختلاف السياسة بين الآباء والأبناء، فتلك السياسة التي بنيت على الوقوف بجانب الجار العربي بالمال والعتاد والدبلوماسية ظالمًا أو مظلومًا، انتهت. خلافًا لوالديهما؛ اعتمد المحمدان نهج المصالح أولًا وأخيرًا دون النظر لأي ثواب أو قضايا تاريخية آمن بها الوالدان.

اليوم الرياض وأبوظبي تُحكمان بالأبناء، ولا حاجة للفلسطيني الثوري المتعلم، فتلك الشعوب التي احترمت الفلسطيني لأنه كان طبيبها ومدرسها ومدقق حساباتها لم تعد بحاجة إليه، لا لأنهما تستطيعان استقطاب أعظم العقول في العالم وحسب؛ بل لأن أبناءهما أصبحوا ذوو علم ومكانة. هذا الجيل الجديد من المتعلمين في الإمارات والسعودية هو مَن يصنع القرار في العالم العربي الآن، هذا الجيل تعلم أن لا مكان للعاطفة في السياسة، ولا منح مالية دون مقابل، وتعلموا صنع القرار السياسي بعيدًا عن مصالح الغير، حتى وإن كان هذا "الغير" عربيًا. هذا الجيل لم تعد تشكل القضية الفلسطينية محور نشاطهم السياسي الإقليمي والعالمي، حتى وإن كان بالبيانات والدعم المالي من وقت لآخر.

ثم سرقة قوالب بيت الوالد

ها وقد ولّى عهد الصراع ضد الاستعمار، فقد تحررت كافة البلدان وانتهى زمن اتحاد دول العالم الثالث في الصراع ضد القوى الكبرى، ولم يعد سبّ القضية الفلسطينية جرمًا أخلاقيًا في دول الخليج، ولم يعد الفلسطينيون شهداء بل قتلى، ولم يعد قطاع غزة محاصرًا من اسرائيل بل ذنب واقع على كاهل قاطنيه، فهم ليسوا الأبرياء تحت القصف بل إرهابيون يهاجمون "دولة صديقة".

لم تعد المسلمات تسبق المصالح وولّى زمان تقود فيه مصر العرب. وهؤلاء لم يعودوا بحاجة إلى رسائل ما بعد منتصف الليل لمخاطبتها، فلقد أشهروا علاقتهم معها أمام العلن ولا مكان للفلسطينيين في قصة الحب الجديدة هذه. فإسرائيل لم تعد العدو، إنه ليس تطبيعًا، لكن اتحاد في كيان جديد "للسلام والازدهار" المزعوم يتجاوز فكرة الجامعة العربية، ويهدف لخلق شكل جديد من الاتحاد الجغرافي على غرار الاتحاد الأوروبي ولا مكان لقضية الفلسطينيين فيه. وعلينا تقبل ذلك وأن نصمت للأبد.

في النهاية، يخطئ الفلسطيني إن ظن أن العالم لن يغمض له جفن لأن صراعنا عادل، ولا يعني هذا أنْ لا حق لنا في الأرض أو أننا لا نستحق بلدًا نعيش فيه بسلام، لكن ببساطة وألم: لأن أحدًا لا يعبأ بنا الآن. لقد تغير العالم تمامًا عما كان عليه منذ عشرين سنة. سيُبدي العالم اهتمامه مرة أخرى عندما نصبح صُناع تغيير، عندما نثور على حاكم ديني مستبد ووطنيّ فاسد، عندما ينتهي هذا الانقسام بحق لا كيدًا في الأعادي، عندما نستلم زمام أمورنا من حركات مسلحة حالية وسابقة باعت القضية لمن يدفع أكثر.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.