أشباح هاملت التي أطلقها طوفان الأقصى

هناك مقولة للروائي الإيطالي أُمبَرتُو إيكو يصف فيها أهمية العدو في حياة أي شعب؛ "إن وجود عدو ليس مهمًا من أجل تعريف هويتنا فقط، بل لوضع عوائق يتم من خلالها تحليل منظومة قيمنا والتغلب عليها، (...) ففي حال غياب العدو يجب علينا أن نوجده". تحدث الشاعر كفافيس أيضًا في قصيدته الشهيرة "في انتظار البرابرة"، عن اختراع المجتمع ما لن يأتي، ولكنه يلبي، خلال حضوره المؤجل، حاجة نفسية لدى هذا المجتمع ويعكس صورته.

ربما رحلتي الشخصية مع تصور العدو لم تكن ابتكارًا أو اختراعًا، بل حقيقة ملموسة. فهذه العلاقة مع الكيان المحتل، بوصفه العدو المباشر لنا كشعب، نشأت منذ وعيي باستشهاد عبد المنعم رياض. كان لهذا العدو أثرٌ عميقٌ في تشكيل نفوسنا ومخيلتنا، ومخيلة عدة أجيال، منذ قرار تقسيم فلسطين، ثم نشوب حرب 1948 بسبب هذا القرار.

حدثتني التي كانت تعلق خريطة في غرفتها لتقدم الجيوش العربية في هذه الحرب قبل صدور قرار الهدنة الأولى، حدثني عن تلك اللحظة المفصلية في حياتها. بعدها حدثت المؤامرة وفرضت العصابات الصهيونية سيطرتها على فلسطين بهزيمة الجيوش العربية المشاركة. من هذه اللحظة استلمت أمي نفسيةً منكسرةً، لم تكن لها قبل ذلك، أمام هذا النوع من القوة القاهرة وفانتازيا الحق الضائع.

جرت مياه كثيرة تحت جسر العدو في مخيلتي. هزيمة 1967، ثم حرب 1973، ثم أضيفت متواليات انتفاضات الحجارة منذ الثمانينات، بتردداتها، التي أصبحت جزءًا من هذه المخيلة، نهاية بطوفان الأقصى. خلَّف تمثيل هذه القضية داخل المخيلة المصرية وعمق الجرح الذي سببته لعدة أجيال وما زالت، ألمًا محسوسًا مباشرًا، يمتزج بالألم التاريخي الوراثي الذي تتسلمه الأجيال تباعًا، مع أول حصة في العام الدراسي، بدايةً من وعد بلفور وعصور الاستعمار. جميعها كانت تدقق في تفاصيل صورة هذا العدو، وتلتحم مع لحظة ميلاده في المخيلة الشخصية والعامة.

عدوُّك عدو دينك

ربما هذا الربط الدال والحساس في مخيلتنا، كمجتمع، بين تجاربنا الشخصية مع العدو، والانتفاضات الفلسطينية، يؤكد الدور الذي لعبه في تكوين هويتنا العربية المتداخلة. صار يشكل الجزء المتألم أو المنكسر داخل هذه المخيلة، كعقدة نفسية دونية ننتظر البراء منها، حتى تستعيد هذه الهوية المحاصرة، عافية النمو، وتتفرغ لتطوير نفسها.

لا شك أن هذا العدو سحب من رصيد أجيال معنى الإحساس الكامل بالحياة، فظلّت تعيش حياة منقوصة سابقة التجهيز تحت سقف واطئ من الطموحات والاختيارات.

لا شك أن العدو ساهم في تكوين مفهوم الهوية العربية أو القومية

كان لجدتي قول مأثور "عدوك عدو دينك". بالنسبة لها كان اليهود الذين استولوا على فلسطين هم العدو، والدين هو الوطن. هذا التداخل بين الدين والوطن، في نظرها، ونظر مجايليها، سببه تداخل الدين والوطن عند الصهيونية العالمية، التي وضعت الدين حدودًا جغرافية للوطن اليهودي. وكردِّ فعل، بدأت هذه الحدود الجغرافية تنشأ على حواف الأديان والمعتقدات، كما حدث، على سبيل المثال، مع جماعة الإخوان المسلمين عند إعلان دولة الكيان، وكان من أهدافها إقامة الدولة الإسلامية بحدود جغرافية تتعدى حدود الأوطان المطروحة آنذاك.

موقف الكيان لم يجعلنا فقط نبالغ في رؤية أخطائنا، ولكن أن نراها في المكان الخطأ. أصبحت هناك ملاذات دينية، أو حداثية، تعبر عن حضور بل اختلاط الماضي بالمستقبل، وتمثيلهما داخل الحاضر، كي تمد هذه الذات/المخيلة بما يخفف ألم عقدة النقص الوجودية هذه. فأصبحت هذه الذات مزيجًا من الغموض والتطرف والعاطفية.

لا شك أن هذا العدو ساهم في تكوين مفهوم الهوية العربية أو القومية، وأوجد "نون الجماعة"، فالذات التي نتكلم عنها دومًا ذاتٌ جماعية، لا يسبق صناعتها أي إنجاز حضاري حديث.

خلل وجودي

هذا التفوق الذي حازه الكيان، وتواطؤ الغرب الاستعماري معه على كل المستويات، حالا دون الوقوف معه على قدم المساواة، حتى بعد حرب أكتوبر، التي بدأت بعدها مرحلة البيات الشتوي.

فباستثناء فترات انتفاضات الحجارة، تسرب إلى الثقافة التي عاصرتها في الثمانينيات والتسعينيات شعور بالخذلان الجماعي للقضية الفلسطينية. حدث تراجع وانكفاء في هذه الذات/المخيلة، وتحول إلى ما يشبه الخلل الوجودي، الذي عطل نموها ومنع نشوء معاني مقاومة جديدة مبتكرة بعيدًا عن الأنظمة، واستسلمت قطاعات مجتمعية لتأثير صورة العدو في الميديا العالمية التي أصبحت جزءًا من مادة ترويجها.

لم يكن الكيان صورة من المستعمر القديم وإن كان إحدى طفراته

حرب 1967 وضعت حجر الأساس لهذا الخلل الوجودي، أو الدونية الوجودية التي نشعر بها تجاه الكيان والتي سجنتنا داخل أحادية فكرية متطرفة في أغلب الأحيان.

لم يكن الكيان صورة من المستعمر القديم، وإن كان إحدى طفراته. فالمستعمر كانت له ثقافة، تقف وراءه، أما دولة الكيان فلم تكن لها ثقافة، سوى فرض الخضوع النهائي بدون مقابل، ليس هناك باب خلفي في مخيلة أي شعب من الشعوب التي احتلها يمكن أن يتسامح أو يبرر وجوده.

ربما بدأنا نستبطن خوفًا، أو بالأدق عجزًا، خاصة مع استخدامه أساليب وحشية في القتل، والسجن، والطرد، والتعذيب، والاستعلاء، تزامنت مع الانتفاضات الفلسطينية المتكررة، التي تجاوز بها كل الخطوط الحمراء السابقة، كأنه هو المشرع، الذي يبدأ من عنده القانون.

لم يتغير جوهر هذا العداء، بسبب اتفاقات السلام، ومع الوقت بسبب السياقات التي تحيط بها تحول العجز إلى شرنقة، أخذت تزداد سماكة مع السنوات، تغلف الجزء الإيجابي من فعل المقاومة.

بالمقابل، كانت هناك شرنقة موازية، تنمو حول مخيلة/ذات هذا الكيان. ليست من العجز، ولكن بسبب الخوف، إحدى علاماتها هذا التجاوز المفرط لكل الخطوط الحمراء، ولكنها شرنقة المتفوق، الذي ينسب تفوقه لتفوق الرجل الأبيض الأوروبي، ولتفوق وسيادة أنظمة استعمارية اتخذت أشكالًا جديدة.

شرنقته كانت طويلة الأجل، بها مكونات أساسية للحياة، بالرغم من طابعها المرضي اللاإنساني، أما شرنقتنا فلم يكن بها هذا القدر من الأساسيات، لذا أخذت تضيق علينا وتؤلمنا.

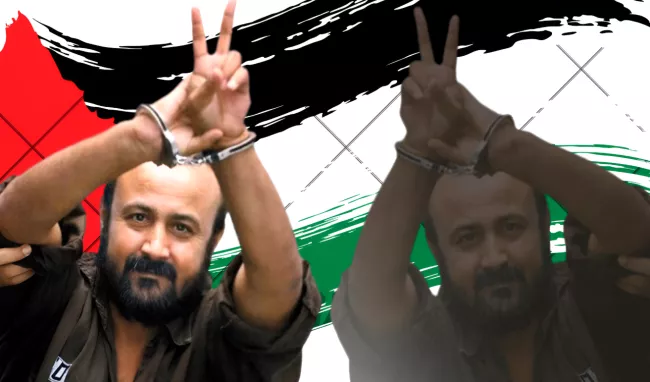

شبح هاملت

يكتب محمود درويش عن خوف العدو، وشرنقته التي لا يرى فيها إلا نفسه، "دمنا دليل العدو على طمأنة ذاته الخائفة مما فعل بنا، لا مما قد نفعل به، فنحن الذين لا وجود لنا على 'الأرض الموعودة' صرنا شبح القتيل الذي يطارد القاتل في النوم وفي اليقظة".

ربما مخيلتي/مخيلتنا لم تنتج صورة نفسية للعدو بهذا الشكل، لأنها لا تقف على خط تماس مادي ونفسي معه، مثلما يقف درويش أو أي فلسطيني، بل تقف على خط تماس ثقافي، له ماضٍ مع هذه التجربة. الشره للقتل وسفك الدماء أحد أعراض هذا الخوف، الذي أوجد بدوره مكانًا في مخيلة العدو لشبح القتيل، عدوًا لا مرئيًا له، مثل شبح هاملت يطالب دومًا بالقصاص.

كنت مدعوًا في أحد مهرجانات الشعر الدولية في إسبانيا 2005، بعد انتفاضة الأقصى، وكانت هناك شاعرة إسرائيلية في عقدها السادس مشاركة أيضًا في المهرجان. حاول المنظمون أن يباعدوا بينها وبين الشاعر والشاعرة العربيين، اللذين كنت أحدهما. كانت هذه الشاعرة متذمرة من التجاهل المتعمد وحاولتْ أن تكسره وتقترب مِنَّا -زميلتي وأنا- بشتى الطرق دون جدوى.

كانت تريد أن تقفز فوق إرث المخاوف. سمعت صراخها من هذا التجاهل في لوبي الفندق. كنا، زميلتي وأنا، في تلك اللحظة نشكل لها عقدةً ما تتألم بسببها، وأيضًا تجذبها إلينا، ربما كنا إحدى نسخ شبح القتيل الذي تحدث عنه درويش في نصه.

خوف السَّجان والتيه الفلسطيني

هذا العدو الذي لن تشفى من صورته أو يشفى هو من صورتك، إلا بلحظة فطام مزدوجة للخروج من هذه الشرنقة النفسية، وإعادة إنتاج العلاقة من جديد، عبر استرداد زمام الذات/المخيلة، عبر الحقائق والمواجهة والتجربة، والنقد المزدوج للذات والآخر، معًا، وإنتاج صورة جديدة، تغير من موقعه داخل الذات، كما حاول درويش أن يعبر عن خوف السجان وليس السجين، ربما أعادة التعريف للعدو، وإعادة موْقَعَته، جزءًا من طريق طويل لتحرر الوعي.

"أنت، لا أنا، هو الخاسر، فمن يحيا على حرمان غيره من الضوء، يغرق نفسه في عتمة ظله، ولن تتحرر مني إلا إذا بالغتْ حريتي في الكرم، كأن تعلِّمك السلام وترشدك إلى بيتك. أنت الخائف، لا أنا، مما تفعله الزنزانة بي، يا حارس نومي وحلمي وهذياناتي الملغومة بالإشارات، لي الرؤيا ولك البرج، وسلسلة المفاتيح الثقيلة والبندقية المصوبة إلى شبح".

هناك اعتراف آخر من مريد البرغوثي، ربما يبدو بلا أمل، أو اعتراف يائس، ولكنه أيضًا بداية لمواجهة الحقيقة على الأرض، ونقل الصراع مع الآخر لمكان جديد. يصف في عودته، بعد ثلاثين سنة، في "رأيت رام الله"، المستوطنات التي عبر بها في طريقه لقريته في دار غسانة "المستوطنات هي كتابهم".

يتحول الفلسطيني بالنسبة للمحتل إلى شبح القتيل يطارد قاتله

الجغرافيا تمتزج بالدين، فالكتاب المعني هنا هو الكتاب التوراتي، يتجسد في الحاضر على الأرض في صورة المستوطنات. أما بالنسبة لأصحاب الأرض الأصليين، فهذه الأرض هي غيابهم، هذا الغياب/الشبح الذي يفصل بين الجغرافيا، والهوية التي تفتقد المكان، عائدًا بالفلسطيني إلى الشتات والتيه أو اللامكان، كما كان اليهودي من قبل.

ويتحول معها الفلسطيني، بالنسبة للمحتل، إلى شبح القتيل في أحد أطوار معاناته التي يطارد فيها قاتله. كأن رحلة الفلسطيني عكس رحلة المحتل. كأن الفلسطينيين يمثلون في مرآة اليهود، الصورة القديمة غير القابلة للاستعادة، وغير المحببة لليهودي، التي يريدون أن يتخلصوا منها، ومن ما تمثله من شبح القتيل، كما ذكر درويش.

يكتب مريد "إذا سمعت من خطيب على منبر كلمة 'تفكيك المستوطنات'، فاضحك واضحك، كما تشتهي. إنها ليست قلاعًا من الليجو أو الميكانو التي يلهو بها الأطفال. إنها إسرائيل ذاتها، إنها إسرائيل الفكرة والأيديولوجيا والجغرافيا، والحيلة والذريعة. إنها المكان الذي لنا وقد جعلوه لهم. المستوطنات هي كتابهم، شكلهم الأول، هي الميعاد اليهودي على هذه الأرض. هي غيابنا. المستوطنات هي التيه الفلسطيني ذاته".

ويضيف حول هذا التشابه "الإسرائيلي قد يتعاطف معنا، غير أنه يجد صعوبة عظيمة في التعاطف مع قضيتنا، ومع روايتنا. إنه قد يمارس رأفة الغالب بالمغلوب، وقد يشبه العدو من يعاديه، وفي فلسطين تطابق الشبه واكتمل، المكان للعدو، المكان لنا. الرواية روايته، والرواية روايتنا. أقصد في نفس الوقت".

الملك العاري

ربما في 7 أكتوبر بدأ الانفصال النفسي المشتبك بيننا وبين مفهوم العدو. ربما لأنَّ للمرة الأولى ينكشف هذا الخوف بهذه القوة، وبهذا الانتشار عبر الميديا، وتتفكك أساسات أسطورته. هذا الانفصال النفسي، الذي كان له أثرٌ مدوٍ ليس من ناحية قوة المواجهة، ولكن رمزيتها، "الملك عارٍ".

بعد 7 أكتوبر خرج اللاوعي الديني والتاريخي لهذا الكيان من عقاله، الذي هز العالم بإباداته المتعمدة، وأعاد بعث ضمير التحرر. عاد لهذا المستعمر القديم المتعالي وجهه الإنساني، وهو أحد المشاركين الأساسيين في تكوين صورتنا الدونية عن أنفسنا، سواء بسبب استعماره، أو تفوقه المادي. عاد الغرب للحظة تحرر قديمة في تاريخه تتسع لأكثر من ذات ولون وجنسية، ولا أعلم إلى أي مدى ستستمر. وبدأت نون الجماعة تتسع في دوائر جديدة.

أعاد الكيان نسخ صورة الهولوكوست ولكن ضد الشعب الفلسطيني

ظهرت بؤر مضيئة في "سجادة العالم"، بدأت تستشعر مثلنا الخطر وتعيد صياغة ذاتها بانفصالها عن عقدة الذنب القديمة التي سببها الكيان، الذي أعاد نسخ صورة الهولوكوست في مخيلتهم، ولكن هذه المرة ضد الشعب الفلسطيني، وعادل الألم القديم بألم جديد، ولم تعد أي ذات مدينة له بما حدث.

العالم يتحرك الآن من رصيد إنسانية ونقد ونضال قام به على مر العصور، وجاء الوقت ليكون له معنى وسط سياق استهلاكي مضاد، ولكن يبدو أن ما يحدث أو حدث أو سيحدث في غزة، يعادل في قوته وفي تجذره الإنساني، في الماضي، وفي خطوطه الحمراء، وفي تضحيته؛ ما يقابله من تطور وتعقد لأنظمة الاستعمار، الذي ما زلنا نعيش أحد أطواره، وتحكمه في الزمن وامتلاكه للمستقبل.

ربما هي معركة فاصلة بين نقاء الماضي، وبين ديستوبيا المستقبل.

بدأنا نشم نَفَسنا، فقد أصبح لنا شركاء في نون الجماعة التي تخصنا وفي نظرتها للكيان. أخذوا يفندون أحد أمراض عصرنا، وأحد أسباب العطل النفسي والانكسار الذي أصابنا، التي تجسدت فيها العصابية في شكل دولة، كما كانت من قبل النازية أحد أمراض العصر في زمن آخر. لم تعد صورتنا وحدنا، بل ضمن صورة جماعية ونون جماعة أيضًا جماعية لآخرين ننظر إليهم بإعجاب أو تعالٍ مقنع، فعادت لمخيلتنا بعض من الطمأنينة والدفء، لتمارس رؤيتها وتنضبط بؤرتها.

ربما نقف الآن في لحظة حرة أوجدت انزياحات جديدة في العقل العربي الأوروبي والإسرائيلي. أعتقد أن ما حدث في غزة أحد تجسدات هذا الشبح المنفي الغائب، في الأصل والحكاية، والذي تم بتضحيات استثنائية.

ربما لنا عودة صحيحة في المستقبل، ربما نحن الآن في بداية التعافي، حتى ولو تألمنا مستقبلًا، فقد تم استعادة جزء من هذه المخيلة المحتلة، وتفككت صورة العدو/الآخر فيما يخص هذه العلاقة المرضية مع الكيان وصورته.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.