كوبري السيدة عائشة.. لعنة الزفت المعلق في شوارع مصر

"تفكيك كوبري السيدة عائشة خلال أسابيع"، بدت هذه العبارة بشرى سارة على لسان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة. ظهر بعدها ارتياح عام في تعليقات الجمهور على الخطوة، وتبارى الناس في ذكر سيئات الراحل الدميم، الذي عاش يتغذى على دماء البشر وجمال منطقة تضم العديد من المباني الأثرية، بينها القلعة أكبر أثر إسلامي ومسجد السلطان حسن أجمل مساجد القاهرة على الإطلاق.

لكن هناك ما يطفئ الفرحة بالإزالة، لأنها لا تأتي ضمن خطة للتراجع عن استراتيجية الكباري، بل حدث عابر في حقبة تنتشر فيها الكباري بسرعة انتشار الأوبئة، في القاهرة وكل ربوع مصر، وتبدو أحيانًا بدون أي مبرر عقلاني في مدن صغيرة وادعة كالإسماعيلية، وأحيانًا ما تكون لطخة على جبين مدينة مثل كوبري سيدي جابر في الإسكندرية.

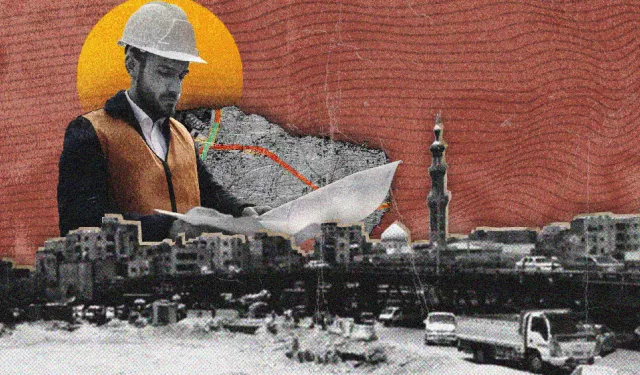

هكذا يتوجب طرح الأسئلة بخصوص كوبري السيدة عائشة ومستقبل منطقته الأثرية، والتذكير في الوقت ذاته ببداية قصة الكباري التي تحوّلت إلى إيمان قلبي ودين تعتنقه الإدارة المصرية، لا يقبل المناقشة.

عيوب صناعة

نوه المحافظ في تصريحاته بالعيوب الفنية التي عانى منها كوبري السيدة عائشة منذ إنشائه. وأما أذاه الحضاري فكان معروفًا من قبل دق خوازيقه، ورغم ذلك أنشئ وعاش بإعاقته التي أراقت الكثير من الدماء على مدى نحو أربعة عقود.

ليست هناك شهادة ميلاد أو تاريخ إنشاء موثوق للكوبري، لكن المحافظ أشار في تصريحاته إلى أنه أنشئ في الثمانينيات. وهو واحد من عائلة "كباري" معدنية الهيكل لضرورات الإنجاز السريع في الأماكن المزدحمة في القاهرة والجيزة.

في غياب الصيانة تتآكل طبقة الرصف عن الأرضية المعدنية، وتصبح هذه الكباري خطرةً، خصوصًا مع تساقط الأمطار، لكن كوبري السيدة عائشة تميَّز بينها بالأخطاء الهندسية، وبتخريب منطقة أثرية شديدة الأهمية. لا ينافسه في التخريب الحضاري سوى كوبري الأزهر الذي أرخى سدول الظلام على الشارع العريق وحرم العاصمة من ميدان العتبة ثاني ميادينها الكبيرة، بعد أن حرمها كوبري أكتوبر من ميدان رمسيس.

يبدو الكلام عن خطايا كوبري السيدة عائشة بحق الآثار مضحكًا، لأن إزالته ستتم بعد اكتمال المحور الجديد الذي أقيم بثمن حضاري أفدح، لأن الكوبري المرشح للإزالة حجب المباني الأثرية دون إزالتها، بل تردد أن العيوب الفنية لم تنشأ إلا بسبب الحرص على تفادي الإضرار بالمنشآت الأثرية، بينما هدم المحور الجديد ما وجده في طريقه من آثار. وهذه مفارقة تكشف الفرق بين حقبة الأيدي المرتعشة العاجزة عن هدم أثر، والأيدي الواثقة المنتصرة التي لا تخشى شعبًا ولا يهمها تاريخ.

في تصريحاته، تحدث المحافظ عن تحويل مسار صلاح سالم في هذا المكان إلى ممشى سياحي. تتكرر صفة "سياحي" على ألسنة المسؤولين، وتكاد تكون تعبيرًا ازدرائيًّا للسكان الأصليين. وغالبًا ما يكون هذا الممشى برسوم، فيصبح معنى الازدراء عمليًّا، ويكشف عن صورة للسلطة سيراها الرب غير حسنة، لأن الفضاءات العامة يجب أن تكون مجانية ومتاحة للسكان الأصليين.

من غير المعقول أن يكون المصري دونًا عن كل مواطني العالم بحاجة إلى دفع الملايين لعضوية ناد، أو دفع تذكرة كلما أراد أن يتمشى في شارع. هذا توجه مسف، مجحف وغير سياسي، ونرجو ألا يكون هذا توجه "الممشى السياحي" المزمع إقامته.

يبقى شكل هذا الممشى، هل هو رصيف جيد للمشي يترك إلى جواره مسارًا للسيارات أم ستُمنع السيارات تمامًا؟ وكيف سيتحرك سكان المنطقة؟ هذه الأسئلة تبدو غبية وخرقاء لكن من الضروري أن تُطرح لأن ما يجري من اجتزاء في التخطيط وتسرع في القرارات يستوجب طرحها من باب الاحتياط. وأيًا ما انتهى إليه الأمر، يبقى أن هذا الكوبري الذي توشك إزالته ليس سوى نقطة في بحر الزفت المعلق في شوارع مصر: الكباري!

في الأصل والفصل

عندما تُذكر كلمة "كوبري" في أي مدينة ينصرف الذهن تمامًا إلى المعابر الجميلة على الأنهار، مثل كباري باريس على نهر السين، وكباري لندن على نهر التيمز، وكباري بودابست على الدانوب، وجسر منهاتن المعلق في نيويورك. وكلها صارت معالم جمالية وأثرية قبل أن تكون معابر. وكان الأمر كذلك في القاهرة منذ نصف قرن، حيث كانت كلمة كوبري تستدعي إلى الذهن كباري قصر النيل وعباس وأبو العلا.

الرمز الذهني للكوبري يشير ضمنًا إلى النهر وإلى مسار قصير ليس مرتفعًا أو نابيًا عن مستوى الشارع على جانبيه. ومنذ استخدم الإنسان الكباري وسيلة لعبور الموانع، كانت دائمًا متعامدة على مسار النهر.

وذات يوم كان هناك نهر صغير يشق غابة روسية، ويحرم الحيوانات من حرية التحرك بين ضفتيه، فأرادت أن تحل المشكلة بكوبري. سافر الأسد إلى اللجنة المركزية للحزب في موسكو وعاد دون أن يحصل على موافقة اللجنة، ذهب الدب وعاد خائبًا كذلك، وتوالى تردد الحيوانات على موسكو دون جدوى، حتى اقترح الحمار أن يذهب.

أشبعوه تهكمًا، لأن ملوك الغابة عادوا خائبين. قال الحمار لأجرب حظي، ماذا ستخسرون؟ غاب أيامًا وعاد، وفي إثره أسطول ضخم من الشاحنات المحملة بالحديد والإسمنت. هلل الجميع وسألوه: كيف نجحت فيما فشل فيه ملوك الغابة؟ كيف أقنعت اللجنة المركزية بأهمية الكوبري؟ قال: لم أكن بحاجة إلى إقناع أحد، عندما وصلت اكتشفت أن اللجنة كلها من أقاربي. قالت له الحيوانات: ولماذا كل هذه الكمية؟ هذا مجرد جدول رفيع. قال: الجماعة سألوني: تريدون الكوبري بالطول أم بالعرض، فقلت لهم: بالطول!

بالطول وعاريًا كفضيحة

تستطيع الأشجار أن تغطي قبح كوبري أقيم على نهر في الغابة لو أن مسارًا جنونيًّا أقيم في غابة بالفعل، لكن الكوبري الطولي الذي وافقت عليه اللجنة المركزية في القاهرة لم يجد أشجارًا تخفي لطخته وبقي عاريًا كفضيحة.

بدأ بناء كوبري 6 أكتوبر عام 1969 وكانت هذه لحظة ميلاد تلك الرؤية في العمران التي تحتفل بالوظيفة وتتغاضى تمامًا عن الجمال في فضاء المدينة. اكتملت آخر مراحله عام 1999، ليصبح بطول 20.5 كيلومتر، بصافي سنوات عمل 20 عامًا، إذ توقف العمل 10 أعوام بسبب الظروف الاقتصادية.

من الواضح أن من قرروا إنشاءه افترضوا أنه الحل الوحيد لمعضلة المرور في القاهرة. بافتراض أنه يجعل الشارع من طابقين ويضاعف الطاقة المرورية بين شرق وغرب القاهرة. ربما يحقق الكوبري هذه المعادلة في الجزء من العباسية إلى غمرة فوق خط السكة الحديد والمترو، لكنه لم يضاعف كفاءة بقية المسار، بل شل الشارع تحته وحل محله فحسب.

جعل الكوبري من ميدان رمسيس ساحة عشوائية أعيت المخططين، كما جعل من شارع الجلاء مكانًا كريهًا مظلمًا في وسط القاهرة، ومرتعًا لجرائم المشردين دون كفاءة مرورية. أما المرحلة الأخيرة من العباسية إلى شارع النصر البالغ الاتساع، فكان يمكن لنفق تحت الأوتوستراد أن يُغني عنها. وضع مهبط أكتوبر بذرة التشويه، ثم أطبق الكوبري الجديد المكمل للفنجري على جمال قاعة المؤتمرات ونصب الجندي المجهول.

لم يكن وضع حجر أساس كوبري أكتوبر تدشينًا لمشروع، بل بداية لنهج فكري في الإدارة، يتعامل مع المرور باعتباره ظاهرة منفصلة عن غيرها من الظواهر الأخرى. لكنه في الحقيقة نتيجة لسياسات التنمية وطبيعة الحكم.

تكديس الوظائف والفرص في القاهرة جذب ثلث سكان الدولة إليها. ولا تنفصل مركزية الفرص عن مركزية القرار والبيروقراطية المعقدة التي تفرض على سكان المحافظات الأخرى السفر إلى القاهرة لأسباب هزلية كالحصول على قرار علاج في قرية نائية.

يرتبط نمط المرور جزئيًا بقوانين الإسكان، حيث يُعد الازدحام إحدى نتائج ظاهرة التمليك التي نشأت عن تدخلات حكومية غير مدروسة في العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ كان نظام الإيجار يتيح للسكان مرونة أكبر في الانتقال والعيش بالقرب من أماكن عملهم. وبعد كل هذه العوامل تأتي استراتيجيات النقل وحجم اعتماد الدولة على النقل العام، وأخيرًا يتعلق الأمر بتنفيذ قوانين وتعليمات المرور بصرامة.

هذه البديهيات تبدو غائبةً عن الفكر الرسمي. وكل ما يجري هو إدارة الصراع في الشارع وليس حل مشكلة المرور. هناك إصرار على إنشاء كوبري كل أربع وعشرين ساعة، لترحيل الزحام من مكان إلى مكان. حققت الموجة الجديدة من الكباري سيولة في بعض الضواحي، لكن معدل السرعة لا يزال ثابتًا، لا يتعدى العشرين كيلومترًا في الساعة داخل القاهرة.

لماذا الكباري؟

لم تعانِ القاهرة وحدها مشكلة ازدحام المرور منذ بداية السبعينيات. كل المدن الكبرى في العالم شهدت نموًا في استخدام السيارات بعد النصف الثاني من القرن العشرين، دون أن ترضخ وتجعل هذا الحل القبيح بين أولوياتها.

بريطانيا على سبيل المثال لم تُقدم على حماقة كهذه، لكنها اكتشفت باطن الأرض منذ منتصف القرن التاسع عشر مسارًا بديلًا للنقل، بدأ تشغيل مترو لندن فعليًا يوليو/تموز 1863، واستطاعت بسببه تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحفاظ على جمال المدينة وعلى تراثها المعماري دون هدم رغم أن العديد من شوارعها لا يتسع سوى لحارة واحدة لكل اتجاه، وأحيانًا ما يضيق الشارع في مواضع لا تسمح بالتقابل، وينبغي على السائق في أحد الاتجاهين أن يتوقف إلى أن يعبر القادم من الاتجاه الآخر.

ولم تلجأ أي من العواصم الأوروبية للكباري خصوصًا في القلب التاريخي لهذه المدن، بل توسعت في الاعتماد على مترو الأنفاق حتى بات باطن الأرض شبكة ضخمة من الطرق، كما استخدمت الأنفاق القصيرة للسيارات لحل مشكلات التقاطع. دون أن ننسى بالطبع أن التنمية في هذه الدول متوازنة، بما يجعل التوزيع السكاني مريحًا إلى حد كبير.

تأخرت مصر في إنشاء المترو، ثم أنشأت الخط الأول في وقت بدأت فيه الدولة تنسحب من النقل العام، مما ضاعف أعداد السيارات الخاصة، وبدأت الحاجة لكبارٍ جديدة واستكانت الإدارة لهذا الحل السهل وغير المدروس برغبة في تخفيض التكاليف. وربما كان هذا وهمًا آخر.

النفق أجمل

نظريًا تتراوح تكلفة الكوبري بين نصف وثلث تكلفة النفق. مع ذلك فحساب التكلفة بهذه الطريقة ليس دقيقًا، حيث يتوقف الأمر على طبيعة التربة ومعالجتها في الحالتين، كما يتوقف على طول المسار. النفق هو الأجمل وقد يكون أرخص، لأنه الأقصر. وقد عرفت مصر مبكرًا هذه الأنفاق في القاهرة وفي المدن الأخرى التي تعبرها السكك الحديدية. المفارقة المدهشة أن هذه الوسيلة لم تعد في الحسبان رغم تطور آلات الحفر!

لنأخذ على سبيل المثال تجمعًا خدميًّا مثل مسجد المشير وأرض المعارض الجديدة بجواره التي يصل زوارها أثناء تنظيم المعارض مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى مئات الآلاف في اليوم الواحد. تتطلب العودة من هذا المكان إلى القاهرة التفافًا مرهقًا ومكلفًا عبر غابة من المحاور والكباري الحلزونية.

بينما يمكن لنفق صغير تحت الطريق أن يغني عن ذلك الدوران المدوخ. كم تبلغ تكلفة نفق تحت المحور؟ وكم بلغت تكلفة الكباري؟ وكم يوفر النفق لكل مستخدم من وقود ووقت؟ هل هناك من أجرى هذه الحسبة؟ شخصيًّا أدفع في رحلة العودة من معرض الكتاب ضعف ما أدفعه في رحلة الذهاب رغم أن بيتي ثابت في مكانه والمعرض كذلك!

المؤسف أن ظاهرة الإيمان بالكباري تترسخ في الإدارة، دون التفات إلى الوراء لمراجعة ما تم، وبات الانطباع السائد لوقت طويل أن الكباري تقام لإعفاء الإدارة من أعباء تطبيق القانون في الميدان، ثم بات الأمر وكأنه يقام من أجل المقاهي والمحال التي تظهر تحته. في كل الأحوال الكباري ظاهرة غير حضارية ولم تنجح المقاهي في جعل الكوبري يتخفى أو يدعي أنه نفق.

يتطلب الأمر شجاعة كبيرة لمراجعة الولع بالكباري. وقد صارت المحاكاة الافتراضية ممكنة. وأتصور أن تجربة محاكاة للمرور في ميدان العتبة دون كوبري يمكن أن تكشف عدم الحاجة إلى كوبري الأزهر. وقد سبق أن طرحت في هذه السلسلة من المقالات نموذجًا لتطوير ميدان رمسيس، يمكن إخضاعه للمحاكاة أيضًا.

حان الوقت للنظر إلى المعضلة المرورية في ارتباطها بالملفات التنموية الأخرى، وبتطبيق نظام مروري حازم، وبغير هذا ستظل القاهرة وحشًا عمرانيًّا مريضًا لا ينقذه كوبري هنا أو كوبري هناك.