ذاكرة البرد

تمر الإسكندرية بإحدى موجات البرد السنوية. البرد ضمن ثوابت الذاكرة الجمعية، بمجرد قدومه نستعيد ذاكرتنا معه. ذاكرة ترتبط بالجسد مباشرة، بالعلامات التي كونتها لغة البرد، بداية من النفخ في اليدين المضمومتين في طابور الصباح بأنفاس حارة، جفاف جلد الأصابع الرقيق، إلى رائحة الحلبة وساندوتش المفتقة.

ثم يلهينا الصيف الطويل، ننسى أن شتاءً قادمًا، نفاجأ به فتتجدد ذكرياتنا وعاداتنا معه، كأننا نعايشه للمرة الأولى.

الذاكرة الجماعية للبرد

للبرد ثوب متجدد. أعود إلى ركني الشتوي المفضل على الكنبة، بجانب أباجورة القراءة، ومن حولي الكتب والموبايل وأمامي المدفأة، أستغرق ساعات داخل هذه الشرنقة.

أحب إطفاء النور وإشعال شمعة، فاللهب الحي، راكية النار التي تناثرت عبر ذاكرات وأماكن عدة، والجميع ملتفون حولها، يلفهم ظلام تدريجي بحسب مسافتهم من الوهج. أستشعر الدفء مضاعفًا مع النار الرمزية. وحتى لو أشعلت الشمعة في مدخل الشتاء، والجو ما زال معتدلًا نسبيًا، يستدعي جسدي من ذاكرته إحساسه بالبرد؛ التنميل والانكماش اللذيذين.

كانت جدتي لأبي تهزم البرد بتدفئة ملابس النوم فوق وابور الجاز قبل أن ترتديها

نعيش في صمتٍ يخلفه البرد في المدينة، ينشِّط روح العزلة، يضع حواجز بين الفرد والآخر، يتمدد ويلف المدينة كجسد أمومي تسري داخله مشاعر مقاومة دافئة. يتسرب خيط حرارة داخل سبيكة البرد، يصلنا روحيًا بمن حولنا حتى لو لم نتكلم أو نتبادل النظرات، لكننا قريبون داخل هذه الذاكرة الجمعية التي يلفها البرد.

في شتاء 2015، على ما أتذكر، مرت على مصر والإسكندرية موجة صقيع شديدة. قضتها إحدى الصديقات في القاهرة بمغامرة مفتوحة في الشارع؛ المكان العاري الذي ستقابل فيه البرد وجهًا لوجه في السكك التي خلت تمامًا، كما حكت لي. ولكن القلة الذين بقوا في الشارع، أنشأ البرد بينهم علاقة تعاطف وحميمية غطت على هذا الصقيع.

على العكس من الصقيع يكسر ارتفاع الحرارة التعاطف؛ يفرق الجماعات، ولا يربي ذكريات أو لغة، أو ربما لغة سطحية، لأنه ليست له ذاكرة جمعية في مقام ذاكرة البرد.

في بداية الألفية أمطرت الإسكندرية ثلجًا، كان الوقت ظهرًا، خرجت أنا وزوجتي ووالدتي للحديقة التي غطى الجليد أشجارها تمامًا، لنتفرج على هذه المعجزة. برودة هذا الضوء الثلجي انعكست على وجه أمي، وحولت الوجه إلى أيقونة مجمدة يلفها الموت.

ربما الأطفال فقط هم من يثقون في الثلج، أما للكبار فهو جملة اعتراضية يجب القفز فوقها سريعًا، لتكمل حياتك.

برابرة البرد

خلال موجات البرد يصبح الجسد في إحدى حالات الخطر التي تمس حدوده مباشرة، يصبح هدفًا سهلًا، تتقلص حدوده داخل ذاكرتك في انسحاب نفسي إلى الداخل، إلى وضع الاستعداد، ليدرأ عن نفسه هذا الهجوم المتوقع.

كنا في بيتنا القديم نحتفظ بأجندة للنوَّات، لا تخيب مرة بعكس ما يحدث الآن بفعل التغيرات المناخية. كانت هناك طقوس لجدتي لأبي، مثل تدفئة ملابس النوم فوق وابور الجاز قبل أن ترتديها، ووضع بطانية صوفية أسفل جسدها وأخرى على المخدة، فتنام وسط هذه الكبسولة الدافئة. كان دفئها مغلقًا، ليس به حنين، أو ذكريات، يحمل فقط عداوة للبرد في كل صوره.

كان البرد مثل البرابرة الذين يخلفون وعدهم ويأتون. حكى لي صديق أنه في أيام البرد القارس بالريف كان صغار العائلة يفضلون النوم فوق سطح غرفة الفرن، الذي يحتفظ بحرارته، ليأتي الدفء بالنوم العميق.

البرد الغشيم

البرد في الريف غشيم، رموزه محدودة بعكس المدن، فالخلاء الريفي المظلم يترك فجوات كبيرة يحتلها البرد، ويعشش فيها. في الريف، البرد واحد، غير قابل للقسمة، ولا تتعدد صوره، أو تأويله لأنه أصل من أصول هذا الخلاء. لذا يظل تجربة كامنة في عمق الإنسان.

أما البرد في المدينة فهو مُصنَّع، دخيل عليها، يعاد استهلاكه في صور العزلة والوحدة، أو الدفء والحنين؛ الاغتراب، الذنب. يوّلد العديد من الصور المستعارة.

يزيد ظلام الريف كثافة الإحساس بالبرد، الضوء له علاقة في ذاكرتنا بالدفء. الظلام يشبه العدم، الأشياء ثاوية بداخله لا تُرى، ومع الضوء تولد الأشياء من جديد. البصر يمنح الإنسان دفء المعرفة، أما الظلام فلا يمنح إلا الصدمة كأنه أُمسك به متلبسًا في غير مكانه.

البرودة بوصفها ذاكرة جماعية تعتبر جسرًا للتصالح مع النفس والتوبة وتغيير خطط الحياة

في عام 2004، أقمت أنا وسلوى زوجتي أربعة أيام في إحدى قرى المنصورة لإجراء حوارات لعدد من مجلة أمكنة عن "الفلاح". كنا في ضيافة أحد مثقفي جيل الحركة الطلابية الذي اعتزل القاهرة وعاد لمكانه الأول. كان البرد قارسًا، زمهريرًا بمعنى الكلمة، لولا مدفأة الكيروسين التي تركها لنا مضيفنا وظلت طوال الليل ترسل دفقات من الحرارة في أوصالنا المرتعدة، وتكتكة أسناننا، وأيضًا صوت مضيفنا وهو يرتل القرآن في الفجر، وظل جزءًا حيًا من هذه الذكرى.

أبطال محفوظ

البرد في المدينة تجربة وجودية كما في روايتي نجيب محفوظ ميرامار والسمان والخريف اللتين تجري وقائعهما في الإسكندرية.

في "السمان والخريف" يفر عيسى الدباغ، الشاب الوفدي القاهري، بعد قيام الثورة وفصله من وظيفته وفك خطوبته على سلوى ابنة الباشا، إلى الإسكندرية في الشتاء، ليهضم هذه الكوارث التي ألمت بحياته الناجحة. أثناء جلوسه وحيدًا في مقهى "على كيفك" المطل على ميدان محطة الرمل، يكتشف داخل تجربة البرد مساحة لدفء المشاركة بين الناس:

يا إسكندرية الشتاء المتقلِّبة كامرأة! وهبَّ الهواء عنيفًا كأنباء السوء فحبكت الأيدي البضة المعاطف، وأغلق باعة الصحف معارضهم وأمسى الاحتماء بزجاج "على كيفك" واحتساء الشاي الساخن نعمة النعم، وجعجع الرْعد فشرد القلب، وهطل المطر بقوة ورشاقة حتى وثق ما بين السماء والأرض بأسلاك مكهربة، وخلا الميدان وتكتَّل البشر تحت مظلات الأسمنت فبعث منظر تلاصقهم الدفء فارتاحت نفسه وطابت.

ولكن ما أشد انطواءَ الإسكندرية على نفسها في غير أيام المصيف، حتى لتبدو مغلقةَ الأبواب في وجه الغريب.

أما في "ميرامار"، وهو اسم البنسيون الذي تجمع فيه أبطال الرواية، فيكرر محفوظ على لسان طلبة مرزوق أحد أبطالها تجربة الوحدة الاضطرارية بسبب شدة البرد:

غادرتُ البنسيون عقب أيام حبست فيها داخله لشدة البرد وثورة الرياح وانهلال المطر. كانت أيامًا فظيعة فانطوينا على أنفسنا في الحجرات، ولكن لم يكَّفٌ الجو عن مهاجمتنا في قواقعنا، لطمت المياه النوافذ، وزلزلت الجدران بصواعق الرعد، وومض البرق كالنذر، وصرخت الرياح كعزيف الجان.

أما الثري الوارث حسني علام، ابن طنطا، فيحول المطر والبرد إلى تجربة وجودية مجنونة من خلال العلاقة الجسدية التي تمت، في عربته، مع إحدى "فتيات الهوى" ذات الجمال الرائع التي تعود أصولها لأمٍ إيطالية وأب سوري، على قارعة الطريق الزراعي:

هطل المطر واختفى البشر فأحكمتُ إغلاق النوافذ ورحت أنظر إلى الماء المنسكب والأشجار الراقصة والخلاء النقي الذي لا نهاية له، وقد ذُعرتْ الجميلة وقالت إن هذا جنون، فقلت لها تصوري مخلوقَين مثلنا عاريين تمامًا في سيارة وآمنَين رغم ذلك من أي تطفل يتبادلان القبل على انفجارات الرعد ووميض البرق وانهلال المطر، فقالت إنه المحال. فقلت ألا تودين أن تخرجي اللسان للدنيا ومن عليها وأنت في حماية هذه الغضبة الكونية؟

ربما يمنحنا هطول المطر دفئًا ماديًا، كونه مادة الخلق والأنيس الذي نلمسه ونشربه ونعيش فيه، وله ذاكرة داخلنا كملمس وتاريخ. ربما هذا الإحساس هو ما انتاب حسني علام، أمام هذه الغضبة الكونية.

الثلج رادعًا أخلاقيًّا

في رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي، يقتل راسكولينكوف بطل الرواية صاحب الـ23 سنة المرابية العجوز بدافع أخلاقي ليخلص الناس من استغلالها. يحكم عليه بالسجن ثماني سنوات يقضيها في سيبريا، فيأتي البرد والثلج هناك ليلعبا دور الرادع الأخلاقي، فيكسرا غروره، ليبدأ بداية جديدة في الخلاص الروحي، والتخلص من الذنب. تحت هذا الطقس البارد يعبر راسكواينكوف إلى الدفء النفسي/الخلاص، فالبرودة، بوصفها ذاكرة جماعية، تعتبر جسرًا للتصالح مع النفس والتوبة، وتغيير خطط الحياة.

هذا السجن السيبيري هو نفسه الذي قضى فيه دوستويفسكي 4 سنوات في معسكر عمل شاق، كأنه يعيد تحميل بطله عذاباته وتحولاته عبر هذه التجربة القاسية.

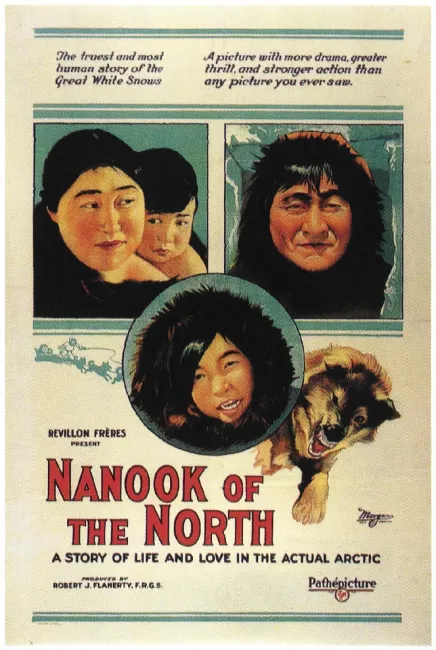

بالقرب من ثلوج سيبريا التي سجن فيها كل من دوستويفسكي وبطله، ووجدا الخلاص، وفي القطب الشمالي الذي يمتد من سيبريا إلى ألاسكا وكندا وجرينلاند، تدور أحداث الفيلم التسجيلي نانوك من الشمال (1922) حول البحث الدائم عن الطعام.

بدأ المخرج الأمريكي، أبو السينما التسجيلية، روبرت فلاهرتي حياته مكتشفًا وباحثًا حضاريًا هاويًا، يهتم بالثقافات القديمة. عاش عدة سنوات، مثل دوستويفسكي، في المناطق القطبية، وأعجب بحياة الإسكيمو وحضارتهم.

كان يحتقر طرز الحياة الدافئة المثقفة للمجتمعات التكنولوجية الحديثة. فلاهرتي كما وصفه كتاب فهم السينما كان مشغولًا بالحضارات "البدائية" التي يعيش فيها الناس على حافة الفناء، حيث التضحية والبأس والشجاعة المجردة هي متطلبات البقاء، تلك الفضائل التي لا تتوفر في المجتمعات المدنية المعاصرة.

يقع الفيلم في 3 أجزاء، الأول يجري في فصل الصيف، والثاني يرينا الحياة القاسية للإسكيمو خلال الشتاء الطويل، والثالث يحوي على حدث واحد يجري خلال عواصف الجليد القاسية. نشاهد نانوك، الذي جرى تصويره هو وعائلته وسط بيئتهم الطبيعية، وهو يواجه بشجاعة مصاعب توفير الطعام. والمفارقة أنه بعد عامين من إنهاء الفيلم مات نانوك بسبب الجوع أثناء محاولته اصطياد غزال ليطعم عائلته.

لا أنسى هذا الفيلم ولا أنسى بيت الثلج/igloo وهم يبنونه على شكل قبة، لتنام فيه عائلة نانوك. يحتفظ البيت الثلجي داخله بالدفء، فالحرارة تكون أعلى بالداخل بفضل الجيوب الهوائية للثلج التي تعمل كعازل.

هناك نظرية استعمارية تسمى الحتمية المناخية أو الحتمية الجغرافية، تقول إن دول الشمال ذات المناخ البارد تقدمت لأنها أكثر قابلية للتنظيم والتخطيط طويل الأجل، بعكس المناطق الحارة لدول الجنوب التي تكون أقل إنتاجية ومتخلفة بسبب ارتفاع الحرارة.

لم تضع هذه النظرية في حسبانها شعب الإسكيمو الذي حافظ على نمط حياته، دون أن يضع في حسبانه مفهوم التقدم أو التخلف، واستمر في بناء حضارته وتدوين تاريخه داخل هذا المكان القاسي.