أفلام وأفكار وثورة| فرش وغطا.. الصمت بديلًا عن التورط

بدأتُ هذه السلسلة من المقالات عن تناوُلِ الأفلام الروائية المصرية لثورة يناير، بالحديث عن بروس لي ومحاولته التمرد على الأيديولوجيا السائدة في هوليوود والولايات المتحدة الأمريكية. ونصيحته "كُن ماءً يا صديقي". بمعنى أن نكون مثل الماء في تأقلمه مع أي وعاء يوضع فيه، أو مجرى يُفرض عليه، لكن بعناد وإصرار الماء على فتح منافذ وطرق جديدة، ولو باختراق الصخور.

استخدام تعبير الأيديولوجيا هنا يحدُث بطريقتين؛ الأولى ما أشرت إليه بشأن المنظومة الفكرية المهيمنة على مجتمع ما. والثانية، عند الحديث عن الأفراد (فنانون أو مثقفون أو سينمائيون)، فالمقصود بها محصلة آرائهم ورؤيتهم تجاه العالم، وموقفهم من مجتمعاتهم، التي يُعبِّرون عنها في منتجاتهم الفنية.

تتصدع هيمنة الأيديولوجيا السائدة -التي هي بالضرورة أيديولوجيا السلطة والطبقة الحاكمة- في لحظات التحولات الثورية. وتجد الجماعات والأفراد في هذه اللحظات الفرصةَ متاحةً لكسب مساحات أوسع للتمرد، وطرح أفكارٍ تُناقض ما هو سائد، أو تخرج عنه، وتتحدى هيمنة أيديولوجيا النظام الحاكم، وتتحايل على سلطة أصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في عملية الإنتاج الفني السينمائي في حالتنا. بل والمغامرة برفض الجمهور الواسع، الذي لا يزال واقعًا تحت تأثير المنظومة الفكرية والقيمية المهيمنة، لهذه المنتجات.

طرح تعبير "الأيديولوجيا" يقلق البعض، فيسارعون برفضه، بحجة أن الأيديولوجيين يرون العالم على غير حقيقته. لكن، لا يوجد بيننا من هو غير أيديولوجي، لا يوجد بيننا من لا يملك وجهة نظر، حتى وإن كانت مشوشة، تجاه مجتمعه وتجاه العالم، أو كانت خليطًا غير متجانس من الأيديولوجيات. من دون نفي أن الأيديولوجيا قادرة على إصابة البعض بالعمى، ومنعهم من رؤية الواقع الحقيقي بحد أدنى من الموضوعية، أو "الأمانة"، فليس من بيننا من هو موضوعي تمامًا.

خلع مبارك.. مفتتح التعقيد

خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، منذ اندلاع ثورة يناير 2011، تكرر سؤال دون إجابة في بعض الأوساط السينمائية؛ لماذا لم تقدم السينما المصرية "أفلامًا كبرى" تتناول ثورة يناير أو بعض جوانبها؟ تعبير "الكبرى" لا يعني حجم الإنتاج، ولا يعني كذلك "السينما الملحمية" التي تدّعي رسم صورة شاملة لحقبة تاريخية. المقصود هو القيمة والجودة والأصالة الفنية، وأن تكون جديدة تمامًا في روحها، ومتمردة في الشكل والموضوع، في محاولة خلق مجرى فني جديد، بقوة الماء كي لا ننسى بروس لي، يلتحم حقيقة بالصراع الاجتماعي والسياسي الضخم، يستلهم روحه، ويؤثر فيه مثلما تأثر به.

تقودنا أي قراءة أمينة للمسار الثوري المصري لنتيجة مفادها أن الثورة، أيًا كان حجم المشاركة الواسعة بها، خلال أسابيعها الثلاثة الأولى ثم شهورها الطويلة والممتدة بعد خلع مبارك، لم تكن ثورة غالبية المصريين. فالقطاع المتفرج، الذي أسميناه لاحقًا بحزب الكنبة، كان أيامها ولا يزال أكبر الأحزاب المصرية، حتى وإن تجاهله الإعلام في بداية الثورة. وأيًا كان عدد الملايين التي خرجت لإسقاط مبارك، أو للاحتفال بخلعه، فهي لم تكن في النهاية غالبية الشعب المصري، مثلما هو طبيعي في كل الثورات والانتفاضات الشعبية.

رغم ذلك؛ فالقطاع الشعبي الذي تحرك خلال الثمانية عشر يومًا الأولى، واستمر في التفاعل والاشتباك مع السياسة خلال أحداث واحتجاجات وفعاليات مختلفة، مُقدمًا تضحيات هائلة، وصولًا لـ30 يونيو 2013، استطاع أن يفرض أسئلة فكرية وسياسية، وأن يجعلها حاضرة بقوة في العقلية الجماعية، بشكل مؤقت، ولو في صورة شعارات. بغض النظر عن مدى تراجع قوتها وتأثيرها تدريجيًا نتيجة الإنهاك المتواصل، ليس فقط للقطاعات الثورية، بل لجموع المواطنين.

هذه الأفكار والأسئلة الكبرى تجاوزت الأهداف المباشرة، كالتخلص من مبارك، وإعادة هيكلة الداخلية، والمطالبة بمحاكمات جادة لرموز الحكم، وغيرها. وتماست مع ما هو أكثر جوهرية، اقتربت من بنية النظام المصري الاستبدادي، والحريات المطلوبة، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد نمط ومستوى حياة المصريين بشكل مباشر، وكيفية بناء مجتمع أكثر عدلًا وانفتاحًا، وعلاقة الدين بالحياة اليومية والحريات الفردية، وغيرها.

مرة أخرى، وإن كانت تلك الأسئلة وغيرها، سيطرت خلال عامين ونصف على حوارات المصريين، إلا أنها لم تصل لتشكيل ما يمكن تسميته بالوعي الجمعي المستقر والسائد. وربما، مجرد ربما، تكون هذه المسألة أحد جوانب الإجابة عن سؤال غياب السينما الكبرى، فهي تحتاج أفكارًا كبرى، ووضوحًا في الرؤية، دون ادعاء أنها الإجابة الوحيدة.

من هذا المدخل نفسه، أقترب من فيلم فرش وغطا (2013)، لأحمد عبد الله، مخرج ميكروفون (2010)، الفيلم الذي تحدثت عنه في الحلقة الثانية من هذه السلسلة، الذي استطاع، في تقديري، الاقتراب من أحد الجوانب الأصيلة للحلم الذي كان يتشكل قبل انفجار 25 يناير.

بعد "ميكروفون"، وقبل "فرش وغطا"، أنتج محمد حفظي، مالك شركة فيلم كلينك ومنتج الفيلمين، لنفس المخرج، أحمد عبد الله، فيلمًا قصيرًا في سياق الفيلم الجماعي "18 يوم" (2011)، وهو فيلم "شُباك".

لا يخرج "شُباك" عن تلك السردية التي تمنح شباب فيسبوك من الطبقة الوسطى دور البطولة في الثورة، بل إننا لا نرى من تلك الثورة غير ذلك. فبطل الفيلم شاب من الطبقة الوسطى يتابع الثورة على فيسبوك، وعبر تلصصه من الشباك على جارته الشابة، المشاركة في الثورة، والبادي إعجابه بها. إنه لا يغادر غرفته، لكن، مع الإعلان عن خلع مبارك، يخرج مثل الكثيرين إلى الميدان، ليلتقي بجارته وجهًا لوجه أمام دبابة.

يبدو هذا الفيلم القصير كمحطة في مسار انجذاب أحمد عبد الله للتجريب الشكلي، في هذه الحالة محاولة عمل فيلم من دون حوارات، وفي مكان واحد، من نوعية القرارات "الشكلانية" التي تثير اهتمامه، فيجربها في أفلامه، حتى وإن لم ترتبط عضويًا بموضوعات الأفلام. على عكس ما حدث في "ميكروفون"، الذي يرتبط شكله بموضوعه، وينسجم معه. فيقرر أن يكون فيلم ديكور (2014) بالأبيض والأسود. أو أن يكون هناك طموح لعمل فيلم بكاميرا موبايل خلال يوم واحد، فيخرج ليل خارجي (2018). أو أن يقدم قبلهما "فرش وغطا" لتطوير هذه الرغبة البادية في "شباك" بعمل فيلم روائي طويل من دون حوار، ومن دون أن نسمع صوت بطله، مكتفين بمشاهدة إيماءاته، رغم أنه ليس أبكمًا.

الصمت في مواجهة البوح الضروري

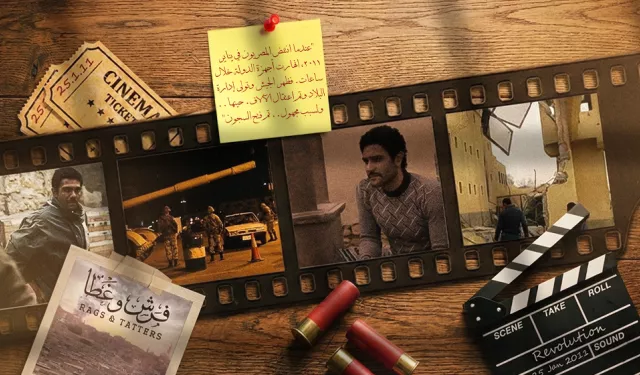

يبدأ "فرش وغطا" بجملة توضيحية، تثير الانتباه والنقاش "عندما انتفض المصريون في يناير 2011، انهارت أجهزة الدولة خلال ساعات. فظهر الجيش وتولى إدارة البلاد وتم اعتقال الآلاف. حينها.. ولسبب مجهول.. تم فتح السجون..".

هذه الجملة، التي نقلتها باحترام النقاط كما وضعت في بداية الفيلم، تُدخلنا بلا مفر في سؤال أساسي، لأنها في جانب منها مبنية للمجهول وتتصدر فيلمًا. سؤال "من فتح السجون؟". فيما لا تجيب أحداث الفيلم عن السؤال الذي يدفعنا إليه صناعه منذ اللحظة الأولى. ولا يجيب كذلك عن سبب الفتح الذي وصف بالمجهول. مثلما لا تقترب أحداث الفيلم من جملة أخرى منافية للحقيقة؛ أن أجهزة الدولة انهارت خلال ساعات بعد بداية الثورة.

ربما كان المقصود هزيمة وانسحاب جهاز الشرطة يوم 28 يناير، وتكون المشكلة في الصياغة. لكن التقرير بشيء لم يحدث، وأن يتبعه تعبير "ظهر الجيش"، يُعقِّد المسألة أكثر. وكأن الجيش كان مختفيًا قبل تلك اللحظة، ولم يكن مشاركًا أساسيًا في الحكم منذ عام 1952، وليس من ضمن أجهزة الدولة. وكل ذلك من دون توضيح علاقة ظهور الجيش وتوليه إدارة البلاد باعتقال الآلاف، أو بموضوع الفيلم نفسه، وبالبطل الصالح الذي يريدنا المخرج أن نحبه، أو على الأقل نتعاطف معه.

حالة الإرباك التي يدخلها المشاهدون بعد هذا العنوان الافتتاحي، والصمت المفروض على الفيلم، ربما كانت انعكاسًا لارتباك وجهة نظر صناع الفيلم أنفسهم تجاه المادة التي يتناولونها. فمنذ بداية "فرش وغطا" نشعر أن هناك ما يريد المخرج قوله من عنوان البداية، ولسبب ما لا يقوله، ويظل معزولًا عن بقية أحداث فيلمه، التي لا علاقة لها إلا بتفصيلة فتح السجون، فالبطل، الذي لا نعرف اسمه ويلعب دوره "آسر ياسين"، أحد الهاربين من سجنٍ ما في منطقة صحراوية.

عليّ أن أغامر بالقول إن هناك ما يود أحمد عبد الله قوله، لكنه لا يقدر، أو لا يثق في صحته، فيقرر أن يجعل بطله صامتًا مثله، في إحالة إلى ذاته كمخرج. قد يكون هذا التفسير لغياب الحوارات صائبًا وقد لا يكون. لكنها بالتأكيد طريقة متعسفة في فهم الأفلام، وتلقيها، وصناعتها. لكن علينا أيضًا أن نتذكر، أن أفكار غالبيتنا وقتها كانت مشوشة، وكنا ننتقل من حال لحال بمعدلات زمنية قياسية. وكان هناك متخصصون في الإعلام وخارجه، مهمتهم أن يحكوا حكايات كثيرة آتية من الكواليس، بيقينية بالغة، دون الكشف عن مصادرها، لتساهم في تشويش وإرباك غالبيتنا أكثر فأكثر.

يتحطم أحيانًا إصرار المخرج على "مود" الصمت، أمام شهادات لبعض شخصيات في الفيلم بعيدة عن خط البطل ولا تتفاعل معه، عن الموالد، والمراجيح، والحياة في المقابر، وحال المسيحيين العاملين في جمع القمامة، وكيفية تعاملهم مع الطبقة الأعلى التي يخدمونها. بالإضافة إلى جمل أو كلمات تُردِّدها بعض الشخصيات بشكل استثنائي، ونطق البطل لكلمة أو كلمتين، دون أي مبرر درامي، سواء في صمته أو حديثه.

وهو ما يدفعنا للبحث طيلة الفيلم عن إجابة للغز الصمت. ولأننا لا نجد الإجابة أبدًا، مثلما لم نجد إجابات لما يطرحه العنوان الافتتاحي الغامض، نضطر للدخول في لعبة استنتاجات وتخمين مستمرة، لننال بعض التفسيرات لما نشاهده من رحلة لا نعرف مبررها بوضوح، لتغيب الثورة أكثر فأكثر. أو تحضر كخلفية في هيئة لمحات مضببة.

هذه الخلفية المضببة لثورة ما، تحدث في مكان ما، هو نفسه ما يفرق بين فيلمي أحمد عبدالله المرتبطين بشكل أو بآخر بها. في "ميكروفون" كانت رائحة الحريق والحلم بالحرية حاضرة بقوة من قبل أن تشتعل الثورة. وهو ما استطاع المخرج التقاطه، والتعبير عن أحد جوانبه بسبب وضوح موقفه الفكري وقتها، لبساطته؛ الانحياز للحرية، وبالذات في جانبها الإبداعي، والإشارة لاحتقان شريحة مجتمعية محددة، تواجه عدد من السلطات المتباينة.

لكن في "فرش وغطا" تأتي التفاصيل للتشويش على ثورة حاضرة فعلًا، وإن لم يفهمها البعض. فيكون الهروب من عدم الفهم ليس فقط لملجأ الصمت، بل أيضًا لملجأ إضافي؛ اللمحات المجتمعية الخاطفة، المنتمية لزمن الثورة، لكنها لا تحكي عنها. فبعد أن أصبح الموقف الفكري من الثورة ملتبسًا، يتشبث المخرج بكولاج مجتمعي متناثر، وغير مكتمل، عن عملية انفجار تاريخي. وهو ما أتناوله في المقال القادم.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.