فاجأتني الثورة بعد الخمسين

فاجأتني ثورة يناير وأنا في الواحدة والخمسين; السن الحرجة التي تجبرك على أخذ مسافة من الأحداث، حتى لا تنكسر، وأيضًا حتى لا تجدد أملًا أصبح روتينيًا فاقدًا لأبسط مهامه الوظيفية في الحياة.

تردد صدى المسافة وسط حشود المسيرات وهي تتقدم للأمام، وأيضًا وسط التراجعات التي أصابت هذه الثورة بعد الثمانية عشر يومًا الفردوسية. أتحرك وسط الحشود، محتفظًا بهذه المسافة التلقائية، حاملًا أجندة سوداء أدون فيها المشاهد والأفكار الطائرة التي تخرج من، أو تسير فوق الرؤوس، أرصد الإزاحات التي حدثت لمعانٍ راكدة مثل الأمل والمستقبل والجماعة والذاكرة.

لم أتوقف عند التسمية والاختلاف حولها؛ ثورة، أم حركة إصلاح. ما يحرك هذه التسميات هو ما يحدث على الأرض، وسط هذه الحشود، وقد كان كبيرًا بحق.

الاختبار الصعب

إحساس الخطر أحاط بأماكن الثورة لاستقبال هذا القادم من المستقبل. كانت زوجتي تتوضأ قبل خروجنا للمسيرات؛ لا تعرف ماذا سيحدث بعد خطوة أو عدة خطوات. المرة الأولى التي أرى هذا اللاوعي الجمعي مرئيًا، مُحاصرًا داخل حيز، وليس فقط داخل الخيال.

رغم أن الثورة فعل جماعي، فإن تفسيرها شخصي. ربما حضورها في هذا العمر الحرج كان بمثابة الهدية، الاختبار الصعب، وبدونها كنا سنظل نقدّس نموذجًا مثاليًا للثورات، أو الانتفاضات، أو الحركات الإصلاحية، سواء تلك التي نطبقها على المجتمع أو على ماكيت حيواتنا الشخصية.

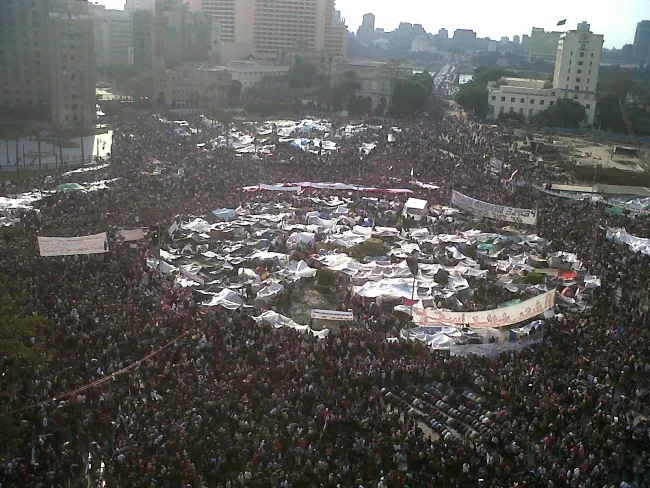

رغم الحشود التى تحوطنا من كل جانب فإن دفئها كان مختلفًا، دفء لحظة الخطر، ما قبل لحظة الموت حتى وإن لم تأتِ، دفء مبطن بالخوف يوّلد الشجاعة، ولكن لا يوّلد الذكريات، لا يترك سوى ذكرى صورة هذه الحشود، التي تستدعي ذهنيًا صورة يوم الحساب؛ ميادين كاملة، كانت تقف أمام الله، تحاسب نفسها بنفسها، تعترف بكل أخطائها وتكفر عن إهمالها لحياتها السابقة وتتعاهد على أن تبدأ من جديد. كانت هناك جنة تسير بحذاء المسيرات، بقدر إحساس كل منا بالذنب وبالرغبة في التطهر.

عاطفية الحشود

تلك الحشود لم تكن مؤثرة في ميزان القوى، سوى كصورة مرئية حديثة للاوعي الجمعي، كانت هناك حلقة مفقودة بينها وبين رموز السلطة. لم يرحل مبارك إلا بطلوع الروح، رمزيته كانت حتى يوم 11 فبراير/شباط أقوى في الميزان من رمزية/صورة كل هذه الحشود. كان لكل منهما سياق يكتسب فاعليته من خلاله.

كان للحشود جانبها العاطفي؛ ستارة من الدموع غلفت رؤيتي للمسيرات ولنفسي. من منا لا يود إخفاء دموعه، وهو سائر وسط الجموع، أو يمسحها بسرعة يد سارق، قبل أن يراها أحد. للجموع قوة قادرة على أن تجردنا من أقنعتنا.

أثبتت الحشود أن المخيلة الجمعية لها صورة مادية وليست فقط تراكم تاريخ ورموز وأحداث

ربما هذه الدموع كانت مختزنة فى سماء اللاوعي الجمعي، هذه السماء الجماعية التى امتلأت عبر عصور وعصور بالدموع، وحجزت مكانها في الذاكرة الفردية لكلٍ منا. أعرف أن هذه الدموع ليست جزءًا أصيلًا من شخصيتى. بين تلك الحشود الجماعية كنت أشعر بشعور المتُحرش به نفسيًا. ضغط نفسى مبهم، له خشونة برية لا تنتمي لرموز المدينة المصقولة.

أثبتت الحشود أن المخيلة الجمعية لها صورة مادية، وليست فقط تراكم تاريخ ورموز وأحداث، كما تجلى في الثمانية عشر يومًا، ثم انسحبت إلى الظل. بعد ذلك كنت دائمًا أدافع عن هذا الظل الشبح، الذي ظهر على أمل معاودة الظهور مرات أخرى في المستقبل، وهو برهاني الوحيد على أن هذه الثورة لا تحسب بحسابات الهزيمة أو النصر، بل بسد تلك الفجوات في المخيلة الجمعية وصورتها عن نفسها، لتكون مستعدة لمد المستقبل بنسخ عاطفية جديدة، أكثر صدقًا وتضحية، واتساقًا، وتجردًا.

أجّر الأمل خلف ظهري

قبل ثورة يناير اتخذت قرارًا نهائيًا، ربما يحوطه اليأس، بأن أسير وراء أى مسيرة جماعية حتى ولو كانت ذاهبة لتلاقي حتفها. فلا معنى للعزلة في مثل تلك الأوقات، لأنها ستكون سجنًا مضاعفًا بالذنب، للتخلي عن الجموع التي أعادت بمسيرتها أواصر النسب بينك وبينها.

للأسف الجموع في صمتها تمنح الأمان لأي عزلة، بل وتبررها، كما تمنح اليأس بعدًا مثاليًا، أما فى حركتها فإنها ستفضح أي تخاذل عن اللحاق بها.

باعدت الثورة بينى وبين خط النهاية.. ألزمتنى بأن أعيد النظر في كل قناعاتي

في العِقد السابق لثورة يناير، كانت المؤشرات تحيل لحدوث كارثة. كنت أرى هذا الخارج بكل ما يحمل من حيوات، لا يزال حيًا، يتنفس كل صباح، ولكن زفيره كان زفير موتى. كنت مشحونًا بطاقة ما قبل النهاية، وبفرح ما قبل النهاية، عقدت اتفاقًا غير عادل مع الموت، بأن النهاية قريبة، هربًا من مواجهة نفسي والحياة بدون أمل في الاستمرار. فجاءت الثورة لتؤجل فكرة النهاية وتجعلها مفتوحة.

باعدت الثورة بينى وبين خط النهاية، ألزمتني بأن أعيد النظر في كل قناعاتي التي نشأت تحت سيطرة هذا الخط. كانت تتلبسني أحاسيس الخلاص، وتسليم العهدة. لم أصل لليأس، ولكن كان عندى أمل حدسي مراوغ يروح ويجيء، تبعًا لحساسية مكان الحدس بداخلي. اقتات هو الآخر على مشاعر النهايات، كنت أجر هذا الأمل خلف ظهري، وأشعر بعبء وذنب أن أتخلى عنه. كاد هذا الأمل يتجمد داخلي ويتحول لعقيدة لها طقوس، ولكن بلا روح.

ألم ما بعد الجراحة

الثورة بالنسبة لنا كشعبٍ بمثابة جراحة نفسية، سواء الذي ناصرها أو وقف ضدها. الجميع يتقاسم ألم ما بعد الجراحة؛ ألم في غاية العمق والتجذر، اللاوعي الجمعي نفسه مجروح، الكل يشعر بهذا النزف الداخلي. في أيام الثورة الأولى كنت كمن يقال عنه فى المثل الشعبي "سرقاه السكينة"، من هول ما حدث لا يشعر بمرور هذا النصل الحاد في نفسه.

لقد كثف هذا الجرح من إحساسنا بأنفسنا، ومدى إدراكنا لها. هل كانت هناك طريقة أخرى؟ ربما هي إحدى مزايا الثورة، أن ترى ما حولك، ونفسك، وأنت مجروح بجرح إرادي، وترى أن هذا الجرح طريق للشفاء.

كانت كومضة استمرت لثمانية عشر يومًا ثم بدأت في الخفوت لذا تظل هذه الفترة مركزًا للتذكر

منحتنا الثورة وجهًا فلسفيًا لحياتنا، ولثقافتنا، لم يكن موجودًا من قبل بهذا الشكل المركز والساطع. كان ضريبة أن نثور، أن نُحيي الموت/الخطر من مرقده، وندخله فى نسيج حياتنا، وهي إحدى صور المسؤولية. أن نعيد إنتاج الموت، ليس سؤال نهاية، بل بداية، وسؤال حياة.

كان محالًا أن يتم هذا التحول الجذري إلا عبر تجربة فردية طويلة الأمد، ولكن المعجزة أنه تم عبر تجربة روحية جماعية، قصيرة الأمد، ربما قصرها جاء تعبيرًا عن امتدادها في التاريخ، بوصفها محطة تسليم وتسلم لمحطة قادمة، أو ربما لنقص عوامل نضجها، ونقص موهبة التجرد من جموعها، فكانت كومضة استمرت لثمانية عشر يومًا، ثم بدأت في الخفوت، لذا تظل هذه الفترة مركزًا للتذكر.

شلال النشوة

النشوة، التي حصّلناها أثناء الثورة كانت شبيهة بنشوة الجنس، الفرح الممزوج بفوران معرفة حدسية، هذا البذل الذي تمنحه من صفاء روحك لآخر يسير بجوارك ويحتويك. وربما للمرة الأولى تتحقق مثل هذه النشوة في صورتها الجماعية. كنت أتساءل أثناء المسيرات، أين ستمضي رحلة شلال النشوة هذا إن لم يصادف أرض ميعاد جديدة؟ بدء الرحلة أعاد رسم مصيرها.

كل المشاعر التي تفجرت أثناء المسيرات كانت تخص رسمًا كروكيًا للمستقبل، الذي كان مغلقًا من قبل بالضبة والمفتاح، عاد هذا الزمن المستقبلي، وأصبح جزءًا من الحاضر، ولم يعد مقتصرًا على توقع الشيخوخة أو انتظار الموت، زمن متحرك وليس عاطلًا.

الآن بعد 15 سنة على رحلة هذا الشلال، نقف على إحدى أعتاب هذا المستقبل، نشاهد تسرب هذا الشلال في تعصبات وتجلطات جماعية، وعدميات لا نهائية، سدت الطريق أمام جريانه.

كنت أغار على هذه المعجزة من التشوه، كأنها تجربة/ملكية شخصية، ونقاؤها جزء من نقائي الشخصي، كأنها شيء غير خاضع لقوانين الزمن من تحول، وفساد، وزوال، وهي أحد الأخطاء الشخصية في تقبل حدث كبير بهذه الصورة.

عندما بدأنا نعتاد المعجزة، وزالت السكرة وجاءت الفكرة؛ انسحبت كل مظاهر المعجزة وكراماتها من داخلنا، كي لا تُمتهن وسط سياقات الندب والشعور بالهزيمة والمزايدة، والحجر على الآراء، كأنها تحتفظ لنفسها بمكانها الاستثنائي في ذاكرتنا الجمعية، لتعاود الظهور في المستقبل.

ذاكرة المستقبل الجمعية

ربما الذاكرة الجمعية ليست فقط مكانًا لحفظ الومضات الجماعية، الشخصية، والمعجزات وروح الأسلاف، ليست أرشيفًا ساكنًا بل ديناميكيًا، يعيد لنا تذكاراتنا ومخاطرنا في صورة جديدة تتجاوز أخطاء رحلة النضج/الكشف التي مررنا بها.

لقد حجزنا مكانًا صغيرًا في ذاكرة المستقبل الجمعية باسم ما حدث في يناير، في ركن صغير منها هناك ماكيت لمصر عبر الثمانية عشر يومًا الفردوسية، مصر كما نراها ليلًا مضيئة من شباك الطائرة؛ ميادين وشوارع وأعلام وهتافات. هناك رسم تخطيطي جديد لمدينة الذاكرة، والتي ربما ستتحول إلى ذاكرة رقمية لها شروط جديدة في الظهور والتبدي، وطريقة منح الدفء والأمل لأصحابها.

الآن، معنى الذاكرة الجمعية يتغير، ومعه يتغير كل ما علق بها من رموز ومشاعر وأحلام مشتركة. ربما بعد 15 سنة نقف في لحظة يناير، نرى أنها ليست النهاية، أو حتى البداية، بل لحظة مضيئة في تاريخ طويل مضطرب وعشوائي.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.