الشيخ محمد عبد السلام.. الفلاح العضوي

أقبل ولا تخف.. إنني لا أكره أحدًا

تلقيت خبر وفاة الشيخ محمد عبد السلام (1943- 2024) من فيسبوك. بدأت مظاهرة تتجمع حول حب الرجل وفداحة فقده، والاعتراف بنبل شخصه وتجربته الحياتية ومعرفته الواسعة. الجميع تحدثوا عن هذا الجانب الصوفي في شخصيته، وسرد كل واحد المواقف الفارقة في علاقته به، وغالبًا ما كانت تشير للهدية أو الحكمة التي أودعها الشيخ صندوق نذور هذه العلاقة.

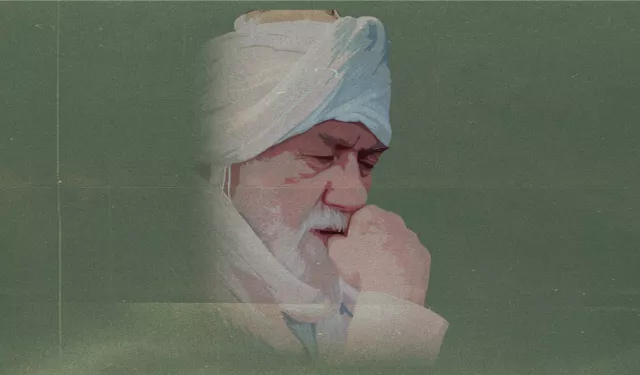

صفة "الشيخ"، التي يطلقها عليه أصدقاؤه وأهل القرية مجازية تمامًا. خليط من الإيمان الديني الذائب في الحس الصوفي الشعبي، يمنحها الوجه الأبيض والذقن البيضاء والعمامة البيضاء، لونه المفضل، كأنه أحد رواة التاريخ.

تُمَّيز الصفة أيضًا صاحبها بالحكمة ورجاحة العقل، في بيئة تفتقر لكليهما، فيلجأ إليه أهلها للحكم بينهم. وهناك أيضًا الزهد، الذي يسبق رجاحة عقله وطيبته، فهو ليس شريكًا في أي لعبة مع أهل قريته، لا ينافس أحدًا ولا يكره أحدًا.

وهناك جزء ليس بالقليل من هذه الصفة، يضمر إعجابًا ما بغرابة أطوار الشيخ وأطوار أصدقائه الذين يأتونه من الشرق والغرب ويجالسونه أمام الكانون.

فلاح عضوي

تعرفت على الشيخ محمد عام 2002. كنا نجهز العدد الرابع من مجلة أمكنة، ويدور حول الفلاح المصري. فاقترح صديقنا المشترك الفنان المسرحي الراحل يوسف عبد الحميد، وكانت له أيضًا رحلة موازية في السبعينيات تشبه رحلة شيخنا وإن اختلفت المآلات، أن نقابل الشيخ عبد السلام في قريته شبراويش مركز أجا الدقهلية حيث يعيش، فهو خير من يحدثنا عن الريف.

قضينا معه خمسة أيام في بيته الذي بناه على حافة الحقول؛ ثلاثة أدوار، بكل دور غرفتان، إحداهما مكتبة كبيرة، وكأنها شريك في نصف البيت، مثل الضيوف، الذين خصص لهم حجرة في الدور الثاني، حيث أقمنا.

تخرج في كلية العلوم في منتصف الستينيات، وعمل في مصلحة الأرصاد الجوية، لكنه ترك دفتر التوقيع الصباحي. سافر إلى دول عديدة في إفريقيا وأوروبا بحثًا عن حياة مختلفة، كان يرشحها مناخ الهيبيز السائد آنذاك.

سفر بدون هدف واضح، ولا نقود، ولا تأشيرات، فكل شيء يتكون في الطريق. ليس هناك تخطيط بقدر ما تُترك الصدفةُ لتلعب لعبتها وتمنحه ما توقعه منها، من تجارب وخبرات وتتبع آثار مرشدين روحيين التقى بهم على الطريق.

ثم بعد عدة سنوات ودع السفر. فهو فلاح ابن فلاح ابن فلاح، أولاد أرض عمرها آلاف السنين. عاد إليها وبنى بيته هناك عام 1977، لكن ليس بوصفه فلاحًا، بل مثقف عضوي أو فلاح عضوي، يجمع بين المثقف والفلاح والعامل، والمرشد الروحي، والقاضي الشرعي، والتلميذ، في جسد واحد.

باختياره هذا، كان يريد أن يقارب بين عدة متناقضات بضربة واحدة: الفكر والمادة، العمل الذهني والعمل اليدوي، الحلم والواقع، ميوله اليسارية والتصوف، الفردانية والجموع. بين كونه واحدًا من الناس الذين يعيش بينهم، وكونه يحمل فردانية مترفعة منحتها له تجربته في الحياة.

تلك هي القضايا التي انفجرت في وجه المجتمع الثقافي في الستينيات وما بعدها؛ عندما بدأت صورة المثقف العضوي تتبلور من قراءات جرامشي، ليظهر هذا المثقف الواقف بين الحدود والأعراف، وهو يخوض صراع الأبطال ليقارب بينها عبر تجربة حياته نفسها.

أمام راكية النار

خلال إقامتنا معه، زوجتي سلوى وأنا، كنا نتبادل استكشاف عوالمنا الشخصية معه. بجوار راكية النار حول براد الشاي خلف البيت وأمام الحقول، أو أثناء جولاتنا الصباحية التي تبدأ في السادسة والنصف وتنتهي في الثامنة. خلالها؛ يُلقي بعشرات السلامات على فلاحين يخرجون من شبورة المستقبل الكثيف في هذه الأيام الشتوية، وكأننا نسير في حلم.

يسير حاملًا خلف ظهره عصاه المنزوعة من أي شجرة معمرة، ثم يُدخلها في معادلة اتزان حركته ويشير بها أثناء جولتنا الصباحية، على إحدى الأشجار أو أحد الأشخاص أو مَعلم من معالم القرية. وأحيانًا يرسم بها في الهواء تلك الرموز والأفكار التي تتجلى في العقل لتختفي سريعًا من حيث أتت.

كانت نقاشاتنا المطولة حول الريف، وعوالمنا الشخصية وتحولاتها، تحمل أحيانًا صدى صدامات بعيدة بين جيلين، طريقتين في التفكير والنظر إلى الحياة. ولكن سريعًا ما كانت تذوب هذه الاحتدادات المبطنة وسط تفاصيل اليوم، وننساها.

أحيانًا كنت ألحظ منه تبرُّمًا لا ترحابًا مجاملًا. راودني هاجس سريع بأن نقطع الرحلة، كنت أدرب نفسي على التعامل مع هذه المشاعر بحيادية وبتفهمٍ لصاحبها، فرحلته في الحياة ألغت فكرة المجاملة، واستبدلت بها خشونةً حريريةً لو جاز التعبير، وأيضًا مللَ الاستغراق في النفس. وهذا كفيل بأن يولِّد شظايا من الغضب المكتوم.

ربما كنا في نظره ما زلنا شبابًا طائشين، وهناك ركن من تجربتنا لم يكتمل بعد، فمنحه هذا الركن الغائب مساحة من التأويل والحكم، ليس علينا، ولكن على السياق الاجتماعي الذي جئنا منه.

ولكن سرعان ما أجد أنه قرأ هواجسي، ومد خيوطًا عدة تدفعني لاستمرار الرحلة معه، وتفسير هذا الجزء العملي لوظيفة المثقف، وعيشه وسط بيئته ومجتمعه، حتى ولو كان حاضرًا فقط كجسدٍ روحه في مكان آخر. عند هذه النقطة يُعتبر الشيخ محمد أحد أصحاب التجارب الحديثة.

الحلم إرث جماعي

من الأشياء التي كانت تعكر صفو تفكيره إحساسه بأن هذا البيت لم يعد يحبه وإنما يلفظه بعد 25 سنة من العشرة. أيضًا كانت هناك أسماء لأشباح أصدقاء كانوا جزءًا من تجربة جماعية شبحية، تخلوا عن أحلامهم الكبيرة، واختاروا طرقًا سهلة في الحياة والكسب. كان يتكلم عنهم بحدة، وربما له الحق في هذا، فالحلم إرث جماعي.

ربما تضمن اختيارُه العودة لقريته، بجانب كونه تفضيلًا للعزلة، الهروبَ من هؤلاء الأشباح وزيفهم، ومن اشتباكات نفسية معهم، حدثت بسبب استقامته واتساقه مع نفسه.

كان صوته العميق يصعد إلينا في غرفتنا فجرًا، يتسلل عبر السلم مرتلًا القرآن أو راويًا التاريخ، بتجاذباته الداخلية التي تحرك الحروف والصور والإيقاع والحجر، وتُدخلنا إلى أزمنة الأبطال، والتاريخ يسيل صوتيًا أمامنا.

لم ألحظ قيمة الأيام التي قضيناها معه إلا لحظة مغادرتنا. انبثقت فجأة تلك المسافة التي تُرينا بوضوح ندرة هذه التجربة، وندرة هذا الشيخ.

كنا مشغولين بالأرض والريف وتجاربنا الماضية، بينما المزيج بين جيلين، وثقافتين، ومستقبلين، يُطبخ على مهل. لم تكن الأدوات حاضرة، لذا كنا نستعير تجارب ورموز حيوات وثقافات أخرى، لنتغلب على نقص اللحظة.

ونحن نودعه وجدت رقةً وبشاشةً. كلما سرنا في الطريق وخطواتنا تتباعد، وددنا لو نعود ونجلس مجددًا أمام الكانون. أصر يومها أن يسير معنا أربعين خطوة في الطريق، وتعدينا الأربعين وقاربنا على الثمانين، وهو سائر كأنه يريد أن يعود معنا.

بدأ يتضح منهجه في محبة الآخرين، عبر حكاياته عن ذكرى بيوت لأصدقاء فُتحت له في كل بلد زارها. يقضي ليلةً حميمة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، مع الصديق وزوجته وأطفالهما، ثم يمضي سريعًا ويختفي قبل أن يخفت بريقه.

لحظة البريق هي عمر علاقته بالآخرين، قد تقصر أو تطول العمر كله. توضح معدن كبريائه ونوع مشاعره المترفعة، حتى لا يمد أواصر الصداقة أكثر من اللازم، فالسفر الطويل يحتاج الخفة، ويكفيه ما امتلأ به القلب بالفعل. حدثني عن فريد روس، أحد هؤلاء المرشدين الروحيين الأجانب الذين التقى بهم ولم يتبادل معهم إلا كلامًا قليلًا. لكن استمرت صورته معه كجزء من أمثولة حياته.

كانت وظيفته هادمًا للبيوت، وربما هذه الزلزلة التي يسببها الهدم، أكسبت صاحبها سكينة عميقة، فكان يجلس طوال النهار على جنبه يتأمل، أو يفكر أو يقرأ، وحوله أقل القليل من الأشياء، كأنه يعيش حياته في معسكر متقشف.

هناك ذكرى أخرى من زيارته لمدينة كيسومو في أوغندا، في أحد حماماتها العامة، التقى هناك بكلمات كتبها أحدهم على الحائط:

أنا سيكو ديدي

ولدت في مستشفى كيسومو العام

أقبل ولا تخف

إنني لا أكره أحدًا

زيارة لم تتم

تحدثت مع الشيخ عبد السلام تليفونيًا عام 2013، بعد 11 عامًا من زيارتنا، التقيته خلالها في الإسكندرية مرتين. خفت بريق الذكرى، وربما احتلت مكانًا أعمقَ في الذاكرة، ودخلنا في مشاوير الثورة وتحولاتها العنيفة. عرضت عليه في مكالمتي أن نزوره في القرية لأننا بصدد تجهيز عدد عن مسارات الثورة المصرية.

رفض عرضي. بوضوح أنقذني من الشعور بالحرج. تقبلت رفضه بتفهم شديد. فمن حقه أن يستقبل الآخرين متى وأين أراد.

كان لنا موقف شبيه مع الأب موسى، أحد آباء أديرة وادي النطرون. تعرفنا عليه في منتصف التسعينيات، وكان مرشدنا في زيارتنا للدير الذي يخدم فيه. قضينا يومًا في غاية الإشراق في لغته الرمزية وغموضه ولمحاته، وهو يشرح لنا حكاية حياته وإيمانه ورهبنته.

بعد هذه الزيارة الخالدة بسنتين، قررنا أن نجدد بريقها. أخبرتهم على بوابة الدير الخارجية باسمي، وانتظرت أمام السماعة المعلقة على أذن الحارس. يومها، رفض الأب موسى لقاءنا.

لم يُرِد أن تتحول علاقتنا العابرة إلى صداقة، وأن يلين قلبه بتلك الوشائج العاطفية، وهو الذي قطع علاقته بالعالم من أجل الرب. حتى أمه رفض مقابلتها عندما جاءت تتوسل إليه على باب الدير ألَّا يدخل الرهبنة.

صداقة مؤقتة

يحكي الكاتب الإسباني خوان جويتسولو في مقال ممتع عن صديقه ومعلمه الكاتب الفرنسى جان جينيه، الذي كان ضيفًا على بيته في إسبانيا. حضر أحد أصدقاء جويتسولو للمنزل أثناء وجود جان جينيه. أسَرَ حديث جينيه هذا الضيف بشدة، وعلَّمه أشياء، وجعله يبوح بأسرار لم تكن لتخرج إلا في وجوده. اعتقد هذا الضيف أنه أصبح صديقًا حميمًا لجينيه الكاتب الشهير، صاحب التجارب المتناقضة، اللص والسجين والكاتب والمناضل السياسي.

أصبح الضيف لقمة سائغة وسط هذه الشبكة العنكبوتية التي نصبتها حكايات جينيه، بحسن نية، فحوَّلته إلى فريسة تستسلم بكامل إرادتها لهذا الفخ الإنساني.

في اليوم التالى سافر جينيه حتى بدون كلمة وداع. وجاء سفره كصفعة على وجه الصديق.

كنت هذا الذي نام وهو على يقين بأنه أصبح صديقًا للأب موسى وأيضًا للشيخ محمد عبد السلام. ومن هذه الزاوية أستقبل رفضه لاستقبالنا، كأنها دعوة مفتوحة دومًا لعلاقة تحتمل الرفض كما القبول، بحرية تامة وندية بين الطرفين، كأنه يقول"أقبل ولا تخف، إنني لا أكره أحدًا".