تمشية في شارع الخليفة مع مي الإبراشي

تثير اهتمامي دائمًا تلك العلاقات التي تنشأ بين مجتمعين مختلفين عن بعضهما البعض ثقافيًا أو طبقيًا أو تعليميًا، فتتولد عن الاحتكاك شرارة مثل شرارة الحب، بمعناها الرومانسي، نتيجة هذا الاختلاف الذي هو جزء من الحكاية الإنسانية.

ربما إحدى صور هذه الشرارة، تلك التي نشأت بين مجاورة/جمعية الفكر العمراني، التي تدير مبادرة الأثر لنا في القاهرة التاريخية؛ وأهالي شارع الخليفة، حيث يعملان سويةً بشكل تشاركي، للحفاظ على التراث، والتوعية به، وأيضًا التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأهل الحي.(*)

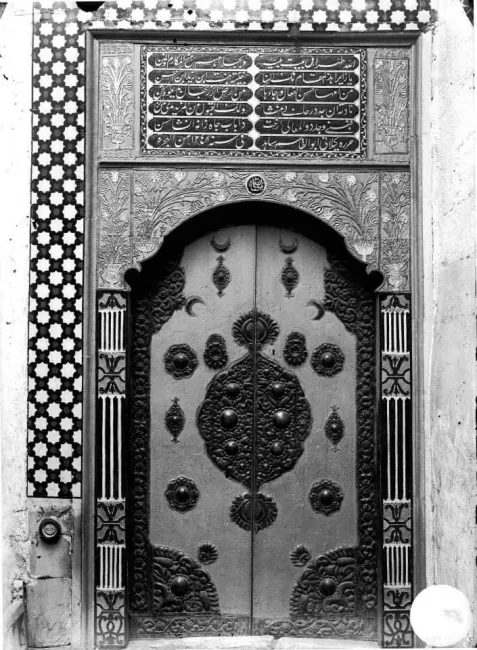

بدأت مجاورة، التي تشرف عليها المهندسة المعمارية مي الإبراشي، العمل في شارع الخليفة عام 2012، لإنتاج المعرفة عن المكان وناسه، من خلال البحث التطبيقي، فالغاية من "الأثر لنا" إقامة علاقة ترابط بين الأثر والناس الذين عاشوا حوله طيلة أعمارهم، فأصبح يشكل عالمهم وحكايتهم الكبرى، كما تقول مي، لأن هناك مجتمعًا تَكَوَّن في شارع الخليفة، عبر زمن طويل، له حس روحاني بسبب مزارات آل البيت، لا يشبه مجتمعَ حي خان الخليلي التجاري مثلًا.(**)

الشراكة مع وزارة الآثار ربما سَهَّلت لمجاورة الدخول والعمل داخل هذا المجتمع القديم متشابك العلاقات والقوى، بما لها من تاريخ كولونيالي في التعامل مع البعثات الأجنبية راكم عقليةً منفتحةً، سمحت بالحوار والنقاش في لحظة السيولة بعد ثورة يناير، ومنحت المبادرة مشروعية كانت تحتاج إليها في البداية. فكان الترميم والحفاظ على الأثر هو المدخل إلى هذا الحي العريق.

من يملك التراث

بعد تخرجها عام 1992 في جامعة عين شمس قسم الهندسة المعمارية، اختارت مي العمل في ترميم آثار القاهرة التاريخية حتى 2005، ثم بدأت التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. لكنَّ الملل انتابها من طرق التدريس العقيمة، ومن مهنة المهندسة المعمارية، وبدأت تظهر تساؤلات أعمق من قبيل؛ ما معنى التراث؟ ومن يملكه؟ وكيف نتعامل معه؟ وما علاقة الترميم بالمبنى؟ ومن له الحق في المدينة؟

هذا ما جعل مي تنفتح على مجالات جديدة تحتك بالشارع وأهله مباشرةً، وتنظر إلى العمارة بعين علم العمران، وهو مفهوم أوسع يضم العمارة والناس والفراغ الذي يحوطهما.

أشارك مع مي ملاحظتي أن المهندس المعماري أصبح يلعب أكثر من دور؛ فهو المعماري والسياسي ومفسر التاريخ، وعالم الاجتماع، والباحث الأنثربولوجي، وأصبح يستخدم أدوات ومناهج بحث وتفسير من علوم عدة، تقوم على قراءة الظاهرة العمرانية قراءة متعمقة وجمالية في آنٍ. لترد بأن دراسة العمارة "كأن حد بيشوقك، بس بعدها بيسيبك جعان".

وتحكي أن هذا الجوع هو السبب، فمجال العمارة يحمل إمكانيات فكرية مهمة، بحانب البعد الفني والوظيفي. ولكن طريقة التعليم عطلت هذه الإمكانيات، ومن هنا يبدأ البحث عن هذه الإمكانات وإشباع الجوع في علوم أخرى وبطرق أخرى يستخدم فيها المعماري معرفته. لهذا سرح المعماريون على الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع والبيئة. تكمل "كل الذين ساروا في هذا الطريق أدركوا أنها مش موضوع عمارة ولكنه عمران".

التراث برأي أستاذ الدراسات الدولية الأمريكي من أصول إيرلندية بندكت أندرسون (1936-2015) إحدى أدوات الدولة القومية لتعبر عن نفسها وتفخر بتاريخها. ولكن أثناء ثورة يناير، واجهت هذه الدولة في مصر لحظة سيولة، بدأت فيها الجموع تقتسم مع الدولة مجازيًا هذا الإرث. وعندما يتاح التراث للناس، يصبُّ إحساسهم بملكيته في صالحه، كما تشير مي، وفي صالح الحفاظ عليه، وفي صالح أن تصبح له سردية يحكيها في ظل إحساس جمعي بامتلاكه، وهو ما تسعى إليه مبادرة الأثر لنا.

زاد عدد المبادرات بعد الثورة إذ أشعل خروج الآلاف والملايين إلى الشوارع رغبة النخبة في جسر الفجوة ومحاولة التطبيع مع الشعب. مبادرات تحتاج إلى أدوات بحث حية ومبتكرة، بجانب حوار حقيقي، وليس سبوبة على الهامش. وجود هذه الجموع خلخل النظريات كعادة أي حشد شعبي مؤثر. لتبدأ مرحلة إنتاج المعرفة من أسفل، من الناس.

قبل الثورة، كانت تفكر في مكان أو بيت يجمع المهندسين المعماريين المهتمين بالمدينة والعمارة، الذين يتوقون إلى طرق تدريس مبتكرة. من هذا التفكير جاءت مجاورة. وكان رهان تأسيسها أن تتعامل مع التراث بمنظور غير تقليدي. واختاروا التصميم التشاركي أساسًا للعمل.

هكذا ولدت أهداف مبادرة الأثر لنا؛ بإتاحة الآثار لأهل المكان، والتركيز على سرد حكايته المُضفَّرة بحكاياتهم الشخصية، وهو ما تقوم به صديقتها ورفيقتها في العمل الحكَّاءة شيرين الأنصاري، إلى جانب تعليم التراث في السن الصغيرة، في معسكرٍ سنويٍّ لمدة شهرين، تعمل فيه مع الفتيات والفتية على صناعات التراث من حكي وحرف يدوية مثل الخيامية والخشب.

يشارك في المبادرة شباب ونساء الحي، الذين يتكسَّبون من تحويل حكايته إلى تصميمات لمنتجاتهم، يختارها المنظمون والأهالي، تفتح أسواقًا توفِّر العمل والدخل.

وتهتم المبادرة أيضًا بالعمران. تبدأ بأشياء بسيطة مثل الواجهات، وتمتد إلى التعامل مع مشكلات البنية التحتية؛ المجاري والمخلفات والمياه المتسربة أسفل البيوت والآثار منذ عشرات السنين، وهي مياه صالحة للشرب، سُحبت لتستخدم في أعمال النظافة وزراعة الأسطح بالخضروات والنباتات، بمساعدة نساء الحي.

بالإضافة لاستثناء نادر، رأيته أثناء تمشيتنا أنا ومي؛ وجود حديقة لأهل المكان على مساحة ألفي متر، وهي "أكتر المشاريع المعجزة اللي عملناها" كما تحكي.

توأمة النسيج العمراني والبشري

تعرّفت على مي قبل عشرين سنة بالضبط، عندما شاركتْ في أنشطة افتتاح مركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية. كانت لها شخصية قوية مثيرة للاهتمام. ربما لا تجعلك قريبا منها، بحكم موقعها القيادي آنذاك، وأعتقد أن أي موقع تقلدته بعد ذلك كان قياديًا، ولكن هذه المسافة ضد الرومانسية، لم تُخفِ الاحترام والإعجاب المتبادل مع المشاركين.

زرتها منذ شهر في مكتب مجاورة بشارع الخليفة، وتجوّلنا معًا في الشارع والأماكن الأثرية التي رممتها المبادرة. مررنا بالمعسكر الصيفي حيث العديد من شباب الحي وصوت صخبهم يعيد كتابة تاريخ المكان، وذهبنا إلى مشغل النساء الذي كان بلا صوت إلا صوت ماكينات التطريز.

اشترت مي من أحد الأهالي بيتًا لها من ثلاثة أدوار في شارع الخليفة، بمشاركة الحكاءة شيرين الأنصاري، يعود إلى القرن الماضي، لتُجذِّر تجربتها التي بدأت هناك في 2012 بمرور الزمن. أصبح في شارع الخليفة سكن وعمل.

بينما كنا نسير هناك، لم أشعر أننا غريبان عن أهل الحي، نتنقل بيُسْرٍ في الشوارع، وفي كل مكان تحضر المبادرة؛ على واجهة بيت، في آنية زرع، أو بأثرٍ متاح.

يضع القديم أمامنا اختيارًا لا مفر منه بأن نحافظ عليه، لا أن نهدمه، مثل طب الشيخوخة الذي تحتاج إلى مثله الهندسة المعمارية وعلم العمران وهي تتعاطى مع الأحياء التاريخية، ليلتئم النسيجان العمراني والبشري بالأثر في كيان واحد.

نمشي ومن حولنا في كل مكان تجمعات الشباب، المقاهي الصغيرة، نصبات الشاي، الورش، مداخل البيوت، الممرات، القبوات التاريخية. تاريخ يطرح نفسه من خلال هذه العلامات، وبغيابه سيبدأ تاريخ آخر من الصفر، بذاكرةٍ مفقودةٍ، لأن العمارة تحمل ما هو أكثر من ماديتها؛ هي ذاكرة وصوت الماضي.

العدالة المكانية

تحمل دراسة العمارة، بين سطورها، مفهومًا يوتوبيًا ثوريًا محرضًا، هناك أفكار انتقلت من السياسة للعمارة، وهناك نقطة مضيئة خلفها وهو حضور الناس في شوارع يناير، ما أتاح إعادة طرح الأسئلة، ونقد الذات.

عندما سألت مي عن سبب سلوكها هذا الطريق، أجابت أن السبب هو تحقيق نوع من العدالة المكانية. استوقفني المصطلح، كأننا في لحظة تفاوض ثورية، حول توزيع الثروة الرمزية والروحية للمدينة. ربما بدأ تثوير مفهوم العمارة والعمران، بداية من استخدام المعماري حسن فتحي لمصطلح عمارة الفقراء، لأنه أيضًا نوع من العدالة المكانية.

لا تشعر مي بوجود فوارق بين فريق عمل مجاورة وأهل الخليفة. ربما يكون المكان غريبًا ثقافيًا عليها وليس اجتماعيًا. وهذه الغربة سببها أنها تعلمت بطريقة مختلفة، وعاشت في أماكن مختلفة، لذا ثقافتها مختلفة، وتنبهني "خد بالك من نقطة، دي ممكن تكون جزء من الصراع إنه فيه حاجات في ثقافة شارع الخليفة بتضايقني على المستوى الشخصي، وبحاول أغيرها، زي النظرة غير الإيجابية للستات، ودي مسألة شخصية حاربت ضدها تضاف لعملي هنا".

تحكي مي عن بداية عملها في الحي هي وفريق عمل مبادرة الأثر لنا. ظلوا يعقدون ورش العمل طوال 6 أشهر. تحدثوا مع الجميع: مسؤولي الآثار، والسكان، المحافظة، في دراسة ميدانية للمكان، بمنحة مقدمة من مؤسسة فورد، حتى تكونت لديهم رؤية وخطة عمل للخطوات القادمة، سواء للأثر أو للبشر، فمن قوة التشابك بينهما، كان من الطبيعي أن يكمل كلٌّ منهما الآخر.

ولكن شرارة البداية كانت الحفاظ على الأثر.

في نهاية الدراسة الميدانية، كان فريق العمل "مكسوفين من أنفسهم". ربما تعني الإحساس بالذنب، بسبب إحساسهم بأن مجتمع المكان منحهم شيئًا غاليًا من نفس أفراده، وعلى الباحث أن يمنح هذا المجتمع نظير هذه الاستفادة، التي ربما ترقَّى من أجلها، غير ذلك "يبقى عيب، ومش أخلاقي" تقول مي. فلم يكن أمامهم إلا استكمال مشروعهم.

عندما حاولت أن أستوضح عن هذا الشيء الذي منحه لهم الناس، وجدتُ ميَّ تتحدث عن صياغة علاقة تبادلية مع أهل الحي على كل المستويات، بما فيها المعرفية. "إحنا مش جايين نجبِّي على حد"، تنفي الفوقية، لأن هذا النوع من الأعمال يمنح فريق العمل معنىً لحياته، بجانب الأجر الذي يتقاضاه، وتضيف "أحيانًا فريق العمل كان يتعلم خبرات من الناس، أكثر من اللي بيديهالهم".

موازين القوة والجانب الرومانسي

"أي بناء اجتماعي له مراكز القوة الخاصة به"، تردُّ مي على استفساري عن أثر الفارق التعليمي بين فريق العمل وأهل المكان على القرارات. تستطرد "مش لأنهم (الباحثون) مهندسين ومتعلمين وكده، نبقى في موقف قوة، والأهالي البسطاء في موقف ضعف، لا، فيه مواقف تانية بيكونوا همَّ اللي في مركز القوة".

من الدروس المهمة التي تعلَّمتها مي كمهندسة معمارية، ألَّا تنفي تراتبية القوة الموجودة في أي مجتمع. ولكن يمكن التقليل من أثرها بجعل اتخاذ القرار أكثر تشاركية، حيث يصبح الجميع على نفس المستوى، ليمنح كلُّ واحد الآخرين من خبرته ومعرفته.

أحيانًا لا يكون هذا النظام مرنًا ويصعب تنفيذه على أرض الواقع، كما تشير تجربتها، لأن هناك فوارق، وعلاقات قوة تتدخل. لكن المهم أن يدرك المهندس المعماري طبيعة هذه القوى، وينزع من علاقاته رومانسيتها، لأن الأهم خلق علاقة أخلاقية مع أهل المكان، مفيدة ومرضية للطرفين، لا علاقة عاطفية.

هل تجاوزت علاقات هذه التراتبية، وابتعدت عن تجاذبات علاقات القوة؟ أسألها. تتذكر عم مصطفى القهوجي، الذي تجاوزت علاقتها به كل عقبات فوارق التعليم والمستوى الاجتماعي والطبقي بسهولة، لتنشأ بينهما صداقة تتجاوز مفهوم الاستفادة "لما بتتوجد الشخصية دي بتبقى كأنها هدية غير متوقعة". ثم تضيف "كل واحد من الفريق كان له هدية غير متوقعة في الحي".

(*)مبادرة الأثر لنا: بدأ نشاطها في شارع الخليفة عام 2012، تحت إدارة مجاورة/جمعية الفكر العمراني، بالشراكة مع وزارة الآثار ومحافظة القاهرة وبعض الأكاديميين. وتهدف إلى إيجاد طرق لإشراك المجتمع في الحفاظ على التراث وعلى فهم الآثار كمورد مجتمعي ومحرك للتنمية.

(**)مي الإبراشي: مهندسة معمارية تخرجت من قسم الهندسة المعمارية جامعة عين شمس. مؤسِّسَة مُشارِكة لمؤسسة مجاورة. حصلت على الماجستير والدكتوراه في تاريخ الفن في العمارة الإسلامية من لندن، وفازت بجائزة الأمير كلاوس الهولندية عام 2022، التي تُمنح للأفراد الرائدين الذين ينتجون أعمال إبداعية ملهمة في مجتمعاتهم المحلية في الدول النامية، خاصة في مجالات الفنون والثقافة والعمارة.