رفع الإصبع الأوسط لا يكفي

السيولة المتبادلة بين المقاومة وحركة التضامن

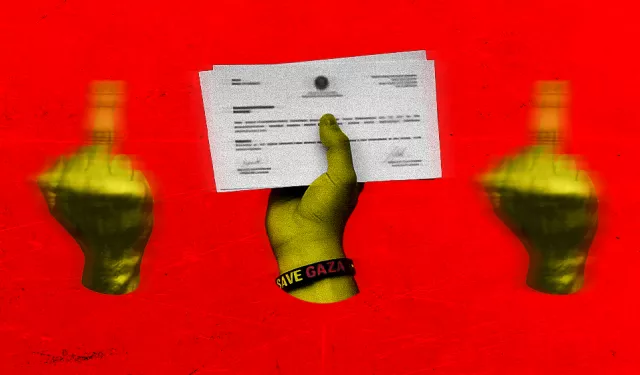

فلنبدأ بقصةٍ نادرًا ما تحدث؛ قبل أيام قليلة، أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية العليا، المعنية بالتحقيق والبت في الجرائم الكبرى، لائحة الاتهام ضد السيد خوسيه أنطونيو خايناجا، رئيس شركة سيدينور المرموقة للحديد والصلب في إقليم الباسك: التواطؤ مع الإبادة، وتصدير الفولاذ لإسرائيل خارج القنوات الشرعية، أي التهريب.

اعتاد السيد خايناجا تصدير الفولاذ لشركة أسلحة إسرائيلية قبل إصدار البرلمان قرار حظر التعاون المسلح مع إسرائيل، واستمر في هذه "العادة" بعد صدور القانون. تصوّر أنه، كرجل أعمال، أقوى من هؤلاء "الحمقى" و"الغوغاء" المتظاهرين في الشوارع من أجل فلسطين، مدركًا، عن حق، أن هذا القانون إرضاءٌ لليسار المشارك في الحكومة، لكنه لن يُفعَّل على الأرض.

خاب السيد خايناجا في أحد جوانب تقديراته الصائبة. صحيح أن التعاون بين شركته ودولة الاحتلال كان معروفًا، وصحيح أنه ينتمي لطبقة محصنة من المساءلة طالما أن الموضوع يخصُّ شعبًا فقيرًا وبعيدًا، إلا أن تحويله للمحاكمة، بعد تحقيقات سرية استمرت لفترة، كان نتيجة خطوة قام بها أصغر وأضعف جندي على رقعة الشطرنج التي تتصارع فوقها، أو تتلاقى، المصالح الكبرى.

تمثَّل هذا الجندي الصغير في جمعية صغيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في إقليم كاتالونيا قدمت البلاغ لقاضي تحقيقات وجد تعاونًا ومعلومات ووثائق تدعم التهمتين، من داخل نقابات صغيرة في إقليم الباسك، ومن عمال في شركة سيدينور نفسها.

جندي يكبر مع كل يوم جديد

طرحتُ في مقال "فلسطين بين الدم والكرنفال" تصوري الذي ما زلت متمسكًا به بحكم متابعتي ومشاركتي في كثير من فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض الإبادة والدولة التي تمارسها، بأن الحركة التي سأسميها بدايةً من الآن "حركة التضامن/الرفض" كانت تسير في طريق التحول لانتفاضة عالمية سياسية بامتياز تهدد مصالح إسرائيل وحلفائها، أو على الأقل تهدد الشراكة القائمة بينهما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

كنا نرى بشائر الانتفاضة في الكثير من المظاهر. من بينها التجذير المستمر للشعارات المرفوعة، ومشاركة قطاعات مجتمعية واسعة في الاحتجاجات لأول مرة، بالذات من الشباب وطلاب المدارس الثانوية والجامعات، وظهور ورغبة في المواجهة والتصعيد مع قوى الأمن، وربط سياسات اليمين المتطرف المحلية بإسرائيل، باعتبارهما طرفًا واحدًا مطلوبٌ القضاء عليه. مثلما حدث على سبيل المثال في اقتحام عشرات الآلاف من المحتجين حواجز الشرطة خلال سباق الدراجات العالمي "طواف إسبانيا" في كل مدينة يمر بها، بسبب مشاركة فريق إسرائيلي، والنجاح في تعطيله ثم إلغائه. بالإضافة إلى الإضرابات المتتالية، بالذات في إيطاليا، ووصول المظاهرات لمدن أوروبية لم تعتَدها، بعد قرصنة قوات الكوماندوز الإسرائيلية أسطول الصمود.

كان من ضمن هذا التصور الذي طرحته أن حركة التضامن/الرفض، ولأنها بدأت في اكتساب عوامل قوة جديدة بارتباطها بأحزاب سياسية ونقابات ومؤثرين/influencers، أَشْعَرت دوائرَ اتخاذ القرار في أوروبا والولايات المتحدة بالخطر، وبضرورة التوصل لاتفاق ينهي هذه الحلقة من الإبادة بأسرع ما يمكن، لتجريد الانتفاضة المحتملة من مبررها الرئيسي، لكنْ على الطريقة اليمينية المعتادة. أن يكون هذا الإنهاء مصحوبًا بالكثير من الضوضاء، والاحتفالية، والتباهي بانتصار إسرائيلي مبهم، كي لا يشعر الذين كانوا في طريق الانتفاض بأنهم انتصروا. بل بالعكس، ليشعروا باللا جدوى.

تعاظمُ حجمِ هذا الجندي الصغير؛ الغاضبون، ورفضُهم الصريح لوجود دولة الاحتلال، بصورة لم تحدث منذ تأسيسها، مؤشرٌ إيجابيٌّ لما سيحدث مستقبلًا، يحمل دلالات على وعي وإرادة جديدين. وعي بنوعية الصراع والهوية الحقيقية لدولة الاحتلال، وإرادة بأن ينتهي وجودها، بعد أن وصل الابتزاز التاريخي بـ"معاداة السامية" لمكانه الطبيعي؛ صفيحة القمامة.

لكن جانبه الآخر، السلبي، لا يتمثل فقط في تواضع درجة الوعي بسبب حداثة الحركة، بل أيضًا في درجة سيولتها، أو لنقل الملابس الفضفاضة التي يرتديها هذا الجندي الصغير، وافتقاده لخطاب سياسي متماسك تجاه القضية الفلسطينية، وتاريخها، وكيفية حلها. فقطاع واسع من المنخرطين في حركة التضامن/الرفض، بمن فيهم من شاركوا في أسطول الصمود، لا يعرفون سوى القليل عن فلسطين، وعن إسرائيل، وعن تاريخ الصراع. وبالطبع يفتقدون، مثلما يفتقد الفلسطينيون، برنامجًا تحرريًا واضحًا ومؤصلًا. من دون نفي حقيقة مشاركتهم الجادة في الحركة، بل والمخاطرة بالأمان والسلامة الشخصيتين، والمخاطرة بالمستقبل التعليمي والمهني أحيانًا.

أحد ملامح السيولة أنَّ الحركة تفتقد للوعاء السياسي القادر على احتوائها وتوظيفها والتحدث باسمها. على عكس ما حدث مثلًا في 2003 حين لعب ملتقى "لا للحرب" الذي يضم نخبة من المثقفين والفنانين، هذا الدور، جامعًا أغلب المبادرات الأوروبية الرافضة للحرب على العراق، ليُشكِّل خطابًا موحدًا.

في الحالة الفلسطينية الراهنة، نسمع في كل يوم جديد عن مبادرات جديدة، ومجموعات تتشكل، ومحاولات تنسيق، ولجان كانت مجهولة قبل سنتين، لكنها بدأت تتحول لبؤرٍ جاذبة. لكننا نلاحظ أيضًا خصومات تنشأ بين هذه المجموعات. بالإضافة إلى أن رموز الثقافة والفن لا يصلحون حاليًا لتشكيل هذا الوعاء وحمايته من السيولة، بسبب رفعهم لشعار الحد الأدنى، "لا للإرهاب.. لا للإبادة". فيما غالبية المنخرطين في حركة التضامن/الرفض العالمية، تتجاوز شعاراتهم هذا الحد الأدنى، بل وترفض جانبه الأول، وترفع في مواجهته شعار "إنها مقاومة وليست إرهابًا".

ليس مطلوبًا فقط الخروج من حالة السيولة فيما يخص فلسطين، والحرص على ألَّا تنحصر الحركة في مجرد التضامن الإنساني، أو في حركة غضب ترفع مؤقتًا الأصبع الأوسط في وجه إسرائيل (على غرار "حملة التصبيع الشعبية ضد نتنياهو" التي أطلقها برنامج el intermedio الكوميدي الشهير). بل يجب أيضًا على الحركة أن تتحول لفعل سياسي منظم يضغط باتجاه إجراءات حكومية جديدة، وجر رجال أعمال مرموقين للمحاكمات مثل السيد خايناجا، الذي أخطأ حين بالغ في تقدير السيولة.

ولأن هذه العملية لتجاوز سيولة حركة التضامن/الرفض ستكون عملية نضالية طويلة ضد وجود دولة إسرائيل، وليست حركة عابرة لوقف حرب في مكان ما، تتطلب تجاوز السيولة في فلسطين نفسها. أن يقدم الفلسطينيون لنا شيئًا صلبًا على المستوى التنظيمي، والفكري، والسياسي، والدعائي. يصلح كوعاء ومرشد لكل أشكال المقاومة السياسية في الخارج. وهي المسألة التي سأحاول تناولها في المقال المقبل.

الأصبع الأوسط المرتعش

بدأتُ بقصة نادرة تبعث على التفاؤل. لأنهِ إذًا بمشهد ذي معنى، لا يتكرر بدوره كثيرًا. في مساء يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول وصلَتْ إلى مطار مدريد أول دفعة من متطوعي أسطول الصمود المُبعدين من دولة الاحتلال، على رحلة طيران مباشرة من تل أبيب. احتشد في قاعة الوصول العشرات، في تقديري تجاوزوا المائتين؛ أقارب، أصدقاء، سياسيون يساريون، صحفيون بكاميراتهم، ونشطاء في حركة التضامن/الرفض رافعين عشرات من الأعلام الفلسطينية. بالإضافة للكثير من رجال الشرطة لتنظيم الحشد، ولفتح ممر آمن لعبور المسافرين العاديين على هذه الرحلة والرحلات الأخرى.

قبل ساعتين من خروج هؤلاء الاثني عشر إسبانيًا المشكِّلين للدفعة الأولى، بدأَتْ الهتافات والتلويح بالأعلام والكوفيات الفلسطينية ورفع اللافتات. أصبحت تظاهرة تضامن/رفض داخل المطار تأكيدًا على استمراريتها، وعلى أنه ستكون هناك مستقبلًا أساطيلُ جديدةٌ باتجاه فلسطين.

بينما ننتظر زملاءنا، بدأنا في تخمين مَن مِن الخارجين إسرائيلي ومن لا. بعد قليل توصلنا لعدد من العلامات التي ترشدنا لمعرفتهم، أهمها الانكماش والفزع. فحين يُفتح الباب الأوتوماتيكي ويجد الإسرائيلي/الإسرائيلية أمامه هؤلاء المحتشدين بالأعلام الفلسطينية، يكاد أحيانًا يبكي. يسرعون في خطاهم، تتعكر ملامح وجوههم من هذا الكابوس في بداية زيارتهم، فيما عدا امرأتين امتازتا بالوقاحة، وبالشجاعة النسبية، ولأنهما كانتا واعيتين بأنهما في حماية الشرطة، رفعتا في وجوهنا الأصبع الأوسط. كانت النتيجة عشرات الأصابع في وجهيهما، وهتافات هادرة "فلسطين حرة من النهر للبحر"، "مدريد ستكون مقبرة الصهيونية"، وبالطبع الكثير من أشدِّ أنواع السباب بذاءة.

الكفان الصغيران المرفوعان بالأصبع الأوسط، بديا كفعلِ تحدٍّ. لكنه فعلُ تحدٍّ واهنٌ، لا يخفي الارتعاش والخوف على جسديهما، وداخل هذين الجسدين. خوف ليس فقط من هؤلاء العشرات من المنحازين لفلسطين، بل من هذا الشعور المتعاظم تدريجيًا بأنهما تعيشان في محيط عالمي بدأ في رفضهما لمجرد أنهما تحملان هوية دولة الاحتلال والإبادة. وربما أدركتا أنه هنا، آلاف الأميال بعيدًا عن فلسطين، هناك أيضًا "مقاومة"، وإن كانت بأشكال أخرى.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.